史学科での日々

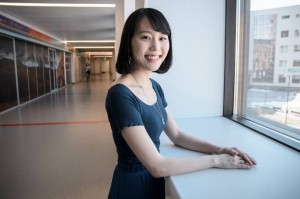

こんにちは。2018年に上智大学文学部史学科を卒業しました。村山美波と申します。

現在は、北海道の札幌市にある北海道立近代美術館で学芸員をしています。2023年4月より現職につき、現在2年目。紆余曲折を経てたどり着いた現職場で日々楽しく働いています。史学科での日々と、卒業後学芸員として働くまでの過程を「卒業生の声」として書いていこうと思います。

中学生時代から歴史の授業が好きという特に面白味のない理由で、大学では歴史学を専攻するぞ、と決めていました。なかでも中世スペインのレコンキスタの歴史に興味を持ち、イスパニア語学科もある上智大学に進学を決めました。

入学後もせっせと勉強に励み、時代や地域問わずいろいろな授業を取りました。「高校までの歴史の授業と大学での歴史学は違います!」と様々な先生に強調され戸惑いつつも「自分が世界をどのように見るか」という論理的な支柱を手に入れられたことが誇らしかったように思います。

人生が変わった経験は、間違いなく2016年2月の春期休暇海外短期研修です。スペインにあるバルセロナ自治大学で4週間ほど語学の授業を受けつつ、せっせと街を歩き回りました。そして、カタルーニャ美術館で見たロマネスク美術コレクションに、かつてないほどの衝撃を受けました。日本で見てきた西洋美術とは大きく異なる、ロマネスク美術のエネルギー、荘厳さ。これほど面白い作品があるのかと、ただ感動するばかりでした。それからは、ロマネスク美術、ひいては美術史の勉強に本腰を入れ始めました。狭き門である美術館に就職できることは無いからと、敬遠していた学芸員資格取得を決めたのも同時期。すでに学部の3年生でしたが、座学の単位をどうにか1年間で取り切り、4年生で博物館実習に参加できました。

カタルーニャ美術館の噴水の前で

卒業論文の方はといえば…完全に独学の美術史とロマネスク美術への熱い思いだけでは、クオリティの担保には限界がありました。当時西洋中世史ゼミを担当されていた児嶋先生には、中間報告や卒論の口頭試問でも「これで大丈夫か」と心配される始末。どうにか早稲田大学の美術史学コース修士課程に合格したはいいものの、学芸員になるならない以前に私は修論を書き上げられるのだろうかと不安でいっぱいでした。

しかし、ここでも背中を押してくれたのは美術作品でした。卒業論文で扱った壁画が描かれていた聖堂群のある、「ボイ渓谷」を卒業旅行で訪問し、切り立った山々の中に900年以上も佇む小さな聖堂を見て、頑張らねばと決意を新たにしたのです。

ボイ渓谷にある聖堂のひとつ、サン・クリメン・デ・タウイ聖堂

修士の2年間必死で研究を続けました。悔しいこと、ままならないことがあるたびに「こっちはボイ渓谷まで行った人間なんだぞ」と己を鼓舞。学芸員になるためには近現代美術を専攻したほうが良いという児嶋先生のご助言のもと、近現代カタルーニャ社会におけるロマネスク美術リバイバルをテーマとした修士論文を提出しました。今回は内容も合格点だったようで、とても安心したのを覚えています。そして、そのまま学芸員として採用され…とはならず。在学中の美術館への就職活動は実らず、2020年の卒業後そのまま4月から一般企業に就職しました。

仕事を始めてからも、学芸員になりたいという気持ちを捨てられず、1回転職までしたものの、「結局は美術館で働きたいんだ。本当に嫌になるまで就活してみよう」と思い、結局北海道で拾ってもらいました。友達と富山旅行に行ったときに、「どうしても学芸員になりたい」と念じながら滝行に励む程度には思い詰めていたので、本当に良かったと思います。

現在はコレクションの活用を推進する担当として、所蔵作品のデータ整備や資料貸出業務などをおこないつつ、展覧会の企画にも携わっています。もちろん作品を展示する上で、美術史学の知識と方法論は不可欠です。しかし、その作品の制作された時代背景を考えるとき、作家それぞれの「個人史」にアプローチするとき、確かに史学科での学びが活きていると感じることがあります。作品を見つめる目、時代を見つめる目、どちらも大切にしながら、美術館を訪れる全ての人が「この美術館は自分の方を向いている」と思ってもらえる美術館を作りあげていくことを、これからの仕事の目標として精進していこうと思っています。