フランス第二の都市リヨンに留学してから早くも半年が経過しました。

リヨンでの生活

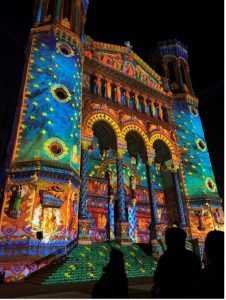

美食の街、光の街、レジスタンスの街、絹織物の街など様々な名称を持つリヨンは見どころ満載です!とくに毎年12月初旬に開催される「光の祭典」の期間中は街全体がイルミネーションに飾られてとても華やかになります。

写真に写っているのはライトアップされたNotre Dame大聖堂です。この聖堂のある丘の麓には旧市街があり、戦時下にはレジスタンスたちが通り道として利用していた隠れ路トラブールが遍在しています。散歩でお腹がすいたら少し特殊な臓物料理、フランス風かまぼこクネルなどのリヨンの名物料理を頂けるレストラン「ブション」がおすすめです。

リヨン第三大学での交換留学

私が学んでいるリヨン第三大学は、幅広い選択肢が特徴です。留学生にはフランス語で学ぶDEUFコース(Diplome d’Études Universitaires Françaises)と英語で学ぶSELFコース(Study in English in Lyon, France)が用意されています。私はDEUFコースを選択しましたが、留学生むけに開講された範囲内であれば学部学科の枠を超えて自由に授業を履修できることを魅力に感じています。また構内で開講されているリヨン政治学院(Institut d’Études Politiques de Lyon))の授業も取ることができます。

私は1学期に日本語学科と歴史学科の授業を取り、2学期にはそれに加えて法学部や政治学院の授業を履修しています。印象的な授業は、日本のサブカルチャーの歴史を戦後からたどる「日本現代文化史」、戦争の歴史を人類学の観点から分析する「戦争の文化人類学」です。授業形態は、文学部や法学部の授業は大講義室が一般的ですが、言語クラスや経済学部(IAE)ではプレゼンの機会がある授業も履修できるようです。

日本語学科の授業は日本の文化、歴史をフランスの視点から見直すだけでなく、日本に興味を持つ学生と知り合うきっかけにもなりました。大講義室の授業では、最初は知らない単語が聞こえる度に焦っていましたが、フランス人の学生に時折助けてもらいながら少しずつペースについていけるようになり、自身の成長を感じています。

リヨン近郊の湖の美しいアヌシー。衛生パスに反対のデモが行われていました。

リヨン近郊の湖の美しいアヌシー。衛生パスに反対のデモが行われていました。

国境を越えるアイデンティティ

私が留学をして最も印象的だったことの一つに、周囲のフランス人たちのアイデンティティの多様性が挙げられます。

きっかけはリヨンで生活を始めてから2カ月経過したころにやってきたアイデンティティー・クライシスのような現象からでした。当時ホストファミリーのもとで暮らしていた私は「せっかくの貴重な機会だから、フランス人と一緒の生活を送るぞ!」と意気込み、なるべく日本的なものを遠さげて、ホストファミリーに食生活や生活習慣を合わせるようにしました。ところが、言うまでもなくフランスと日本の文化は違います。

馴染んできたものとかけ離れた環境に置かれた私は、そのうちに会話の中で日本のことを聞かれて説明する度に、「私の説明していることは一体何なのだろう?」ともやもやとした感情を抱くようになりました。なぜなら、客観的に本当に正しいことを話しているのかどうか確信が持てず、自分が今まで経験・思考してきたことは妄想か空想の類じゃないかと疑うことが多くなっていたからです。

また、誇張した表現になってしまいますが、まるで自分が日本人を「代表」して存在しているような感覚をこちらに来てから頻繁に抱きます。何らかの言動をすると「日本人は~だからね。」と言われます。悪気がなく褒めてくれるケースが多いのですが、「この人の目に映っている私は一個人である前に『日本人』なんだな」と思うことが時折あります。

周囲の目からは明らかに日本人であるのに(確かに私は日本人ですが)、自国のことを理解しているとは言えない、白黒つかない板挟みのような状態に悩んでいました。

このような、アイデンティティの悩みについてホストファミリーの家で一緒に暮らしているフランス人に相談してみた時、ふと「留学生でいることには期限があるが、終了期限のない移民の人たちはこの葛藤とどう向き合っているのか」という疑問が浮かびました。この問いに対し彼女は、「どこにいてもアイデンティティに喪失なんてない、ただ変化していくだけ」と明瞭に答えました。両親がレバノンとユーゴスラヴィア出身である、移民二世のフランス人である彼女は学生の頃にアイデンティティの問題に悩み、自分なりの答えを見つけたようです。

その一言で、今まで抱いてきた様々な違和感に合点が行った気がしました。アイデンティティは国境によって白黒つけられるものではなく、個々人の中で多様なグラデーションをもつものであるということに。

この会話の際に、Amin Maalouf著の『Les identités meurtrières』という本を勧められたので共有しておきます。いろいろ整理がついたら読んでみようと思います。

同居人以外にも、友達やクラスメイトにはフランスの海外県レユニオン島、アルジェリア、アルメニア、ベトナム、ドイツ、ロシアなどにルーツを持つ人びとがいて、フランス人と言っても多様な背景をもっていることを実感します。国籍というステレオタイプの目線で客体化されることで初めて、自分自身も国籍、ひいては性別という固定された枠組みで人を見ていることに気付かされました。相手の国の文化・社会を知ることだけでなく、その人の個人としての在り方を見つめることも必要です。

終わりに

過去のブログで先輩方が仰っているように、留学は楽しいことばかりではありません。親切な方が多いですが、はっきりとした物言いに怖じ気づくことや、声を上げないと損をすることもあります。しかし、そうした挫折や悔しさと向き合うことも貴重な経験です。

私は、フランス語学科での学びを自身の経験に結びつけられたことにおいて、現時点でも留学の成果や意義を感じています。日本の社会についてフランス語でも、自分の脳内でもうまく説明できないもどかしさ、知れば知るほどステレオタイプには当てはめきれない異文化の複雑さなど、一年間という期間では解決できない問題に立ち会うこともできました。

あっという間に折り返しが来てしまいましたが、残りの期間を全力で学び楽しみたいと思います!最後まで読んで下さりありがとうございました。