大家好(みなさん、こんにちは)、国立台湾大学から上智大学・ロシア語学科への留学生・堤縁華でした!

いきなり過去形で終わってしまいました。というのも、上智に留学していたのは2018年10月から2019年3月までの半年間だったのです。しかしありがたいことに、今でもロシア語学科の皆さんと関わりを持たせていただいています。

現在は国立台湾大学を卒業し、来年春から日本の大学院に進学予定ですが、まさに上智大学への留学がこのような決断につながったと言っても過言ではありません。

台湾から日本のロシア語科にやってくるハーフの留学生はとても珍しい存在な訳ですが、内なる外から見た上智大学や日本に関する雑感を、思い出しながら書いてみたいと思います。

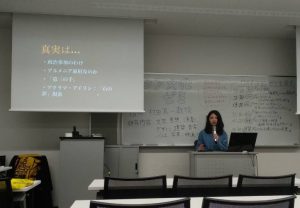

ロシア文化ゼミでアゼルバイジャンとアルメニアの話をまくしたてる筆者

『二葉亭先生ありがとう』

ロシアへの関心は日本の方が台湾よりも数段上だと感じています。歴史的、政治的な関係の深さが原因なのでしょうが、未だ英語から訳した『罪と罰』が流通している台湾と比べ、新しい訳が次々に出版される日本は、私にとってとても眩しい存在です。ただ、怠惰ゆえ、なんでも訳を通して読めてしまうのは、危険な誘惑であるとも感じています。

『ソフィア(上智・叡智)の国』

私はロシアと日本のどちらで大学院に進学するか悩んでいました。結果的に日本に決めたのは、上智であまりにも素敵な先生方に恵まれたことと、何より日本人の知的好奇心の高さに感銘を受けたからです。

突然ですが、私は東京在住の学生が当たり前のように地理の話をすることにとても驚きました(偏見でしょうか?)。個人的な話をするのがまだ不躾な段階で、最寄り駅の話題になった瞬間に脳内の路線図を辿り、「あそこのラーメン美味しいよね」的な会話をするのには、どれほど情報を汲みながら生きなきゃならんのだ、と思いました。

これは個人差のある例かもしれませんが、雑多な知識を持てる環境と持とうとする姿勢は、ゼミや授業を通しても感じ取りました。タイーロフ(ロシア・ソ連で活躍した演出家)とか知らなかった。くらくら。

『大国の愛と悲しみ』

一方で、当たり前なのですが、どうしてもロシア語がчужой(「他国の・外国の」の意味)とも感じました。私は台湾で、外国語の勉強にあたっては、身につけることやなりきることをなんとなく目指してきました。ペラペラを目指すばかりで、なれないばかりか、中身までペラペラになってしまったわけですが(笑)。

上智ではロシアに関する様々な授業が取れる一方、良くも悪くも読解や翻訳に重点が置かれがちだと感じました。ネイティブの先生方も日本語堪能で、全体的には日本語の脳味噌でロシア語に取り組んでいる印象を抱きました。

日本では今でも西洋の学問が「他者」へ入り込むためではなく、あくまで「自我」を豊富にするためのツールであるという勝手な感想を抱きました。台湾の外へ出たがる風潮とは根本的に違います。日本、強い。

これら以外にも、満員電車から6号館の美しいトイレまで、驚きと思い出がたくさんありました。たくさんあり過ぎて、留学直後は文にまとめられず、帰国後、時間が経ってからの投稿になってしまいました。このブログに投稿するチャンスを与えてくださった秋山先生、ゼミの恩師である村田先生や素敵な先生方、そして上智のみなさま、ありがとうございます。またの交流を楽しみに、東京の地理をいっぱい勉強しておきますね。

お世話になったロシア文化ゼミのみなさんと(右から2番目が筆者)