ラテンアメリカ・プログラム(LAP)について

27日に首都メキシコ市から同国第2の都市グアダラハラに移ってこの文章を書いています。私事になりますが、グアダラハラはかつて留学していた「第二の故郷」でもあります。

LAPは、基本的には上智大学とラテンアメリカ諸国13大学との間の交換留学です。全世界に200近くある他の交換協定校との間の交換留学との違いは、(1)特別の奨学金が用意されている、(2)上智大学の学生とラテンアメリカ諸国からの留学生が机を並べてともに学ぶことのできる科目が用意されている、(3)26日のブログで言及した「日本の中のラテン・コミュニティ」「ラテンアメリカの中の日系人コミュニティ」を体験し、そこに共通する課題を見つけていこうとする短期プログラムが用意されている、以上3点にあると言えます(ラテンアメリカ諸国からの留学生のみが対象となっている「日本語短期集中コース」については、今回は割愛します)。

奨学金については、2016年度以降の制度がまだ固まっていないため、希望する皆さんは担当部署である「グローバル教育推進室」に問い合わせてください。今日は、(2)についてお話ししようと思います。

上智大学には、国際教養学部や理工学部グリーン・サイエンス・コース、グリーン・エンジニアリング・コースなど、英語だけで授業が行われている学部やコースがあり、これが多くの留学生にとって大きな魅力となっています。その反面、それ以外の「日本語で学んでいる」学生との交流がどうしても限られたものになってしまいます。この点に風穴を開けようと、イスパニア語学科とポルトガル語学科に「日本・ラテンアメリカ比較演習」と命名された科目を設置することにしました。

この科目は、特定のテーマ(2016年度春学期には、イスパニア語学科では「比較文学」、ポルトガル語学科では「ブラジル経済」がテーマになります)について、上智大学でイスパニア語(スペイン語)やポルトガル語を学んでいる学生と、イスパニア語圏またはポルトガル語圏から来日した留学生が同じ授業をとり、それぞれの知識や経験を持ち寄りながら、日本とラテンアメリカ諸国がどのように異なるのか、あるいは見過ごされている共通点があるのか、ともに立ち向かっていけるような共通の課題はあるのか、といったことを学び合う科目として構想されています。講義は、基本的にはイスパニア語またはポルトガル語で行われますが、学生どうしの助け合いの場面では、簡単な日本語やイスパニア語/ポルトガル語、共通言語としての英語などが飛び交って議論が進んでいくのではないかと、私もわくわくしているところです(私も秋学期に「経済発展」というテーマで1科目担当します)。

次回は、これ以外の科目についてお話ししたいと思います。

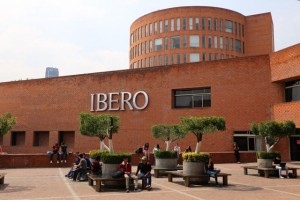

写真は、LAPパートナー校の1つ、イベロアメリカ大学です。首都メキシコ市に所在し、上智大学と同じイエズス会を設立母体とする大学です。

写真は、LAPパートナー校の1つ、イベロアメリカ大学です。首都メキシコ市に所在し、上智大学と同じイエズス会を設立母体とする大学です。