院生フィールドレポート

2025年度

トーゴ共和国 / ロメ

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

中村 克己

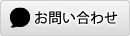

調査地:トーゴ共和国 ポガメ・ハホ

調査・研究課題名:トーゴ共和国のリン鉱石開発が農業に及ぼす位置付けと課題:リン鉱石採掘・精製地と農村地の現地調査より

詳しく見る

1. 調査概要

農業がGDPの中心を占めるトーゴでは、農業生産性が低いことを課題としている。この課題を克服するため、トーゴ政府は、国内で産出するリン鉱石を利用した肥料生産を目指し、2007年5月14日にリン酸塩管理会社公営企業・Société Nouvelle Des Phosphates du Togo(以下SNPT)を設立した。SNPTは、年間150万トンのリン鉱石を採掘・精製している[Kakpo 2023]。

2025年1月31日から2月16日に実施した第1回フィールドワークで、①SNPTが実際にリン鉱石を採掘精製し、専用の桟橋から船積みし輸出している事、②SNPTの採掘に伴い採掘地域農民が強制移住を強いられた情報、③採掘廃土の放置とその海洋投棄による海水の変色を確認した。一方で、農民がリン鉱石による化学肥料を使用している事は確認できなかった。

今回のフィールドワークは、第1回の結果を踏まえ(1)採掘したリン鉱石による肥料製造、(2)リン鉱石を用いる農業政策に対する農民の気持ち、(3)リン鉱鉱石開発に伴う環境汚染状況を確認する事を目的として実施した。

2. フィールドワーク対象地と調査スケジュール

2.1 調査対象地

(1)リン鉱石採掘・精製地及び肥料製造所

SNPTのリン鉱石採掘場所であるポガメ(KPOGAME)と精製施設が所在するペメ(KPEME)を再視察し、首都ロメ近郊に所在する肥料製造会社を確認した。

(2)農村地

ポメ(KPOME)、デクポ(DEKPO)、ペメ(KPEME)を訪問し農民へのヒアリングを実施した。

(3)政府及び研究機関

経済・財務省の長官とリン鉱石開発プロジェクトにつき面談した。また、LOME大学地質科学研究所で主任教授と環境汚染問題について面談し討議した。

図1-1:ポメ 図1-2:ポガメ、デクポ、ペメ

[出典LovelyPlanet] 及び [EHP PUBLISHING]より著者作成が作成

2.2 調査スケジュール

7月30日 成田発 7月31日 トーゴ・ロメ着

9月1日~3日 ロメ市内:経済・財務省、LOME大学及びITRA(農業研究所)

9月4日~7日 肥糧製造会社(外部より確認)、農村地域訪問とヒアリング

9月8日~9日 関係者とラップアップ。

9月10日 トーゴ・ロメ発 9月11日 成田着

3.調査内容

3.1 調査方法

現地視察とヒアリングを実施した。

3.2 リン鉱石採掘・精製地及び肥料製造会社

(1)リン鉱石採掘・精製地

SNPTの公式視察許可は得られなかった。採掘地ポガメと精製地ペメでは、写真撮影により稼働を敷地外から確認した。鉱石は、採掘場所からベルトコンベアーで貨物列の積込み地まで搬送されていた。各施設は、警備が厳しく秘密主義で外部に詳細が知れる事に神経質になっていた。

図2:採掘場所からのベルトコンベアー

図3: ポガメ採掘場①

図4:ポガメ採掘場②

(2)肥料製造所

化学肥料製造を行っている2企業を確認した。

一番目は、スペイン系企業のCIAT Sarl [CIAT]。ロメの工業団地内に存在し、外壁に囲まれていた。内部見学は、許可されず稼働状況を確認できなかった。リンの他にカリウムと窒素(尿素)を混合した化学肥料(NPK肥料)が製造されている。肥料袋が市中家屋で使用されていた。

二番目は、シンガポール系のPIA [PIA]という企業がロメからクメに向かう途中に存在した。敷地内に入っての見学は許可されなかった。CIAT同様に、NPK肥料が製造されている。

両社とも海外資本系企業であるが、トーゴで重要な役割を担っており守秘管理を厳しく徹底している。トーゴにおける肥料プロジェクトが、非常に神経質な管理下にあることを示している。

図5:CIAT製造所

図6:CIAT肥料袋

図7:PIA外観

3.3 農村地域

ポメ、デクポ、ペメの農村で、農民へのヒアリングを実施した。

ポメで4名、デクボで2名、ペメ2名の農民から話を聞く事ができた。

(1)ポメ

ポメは、リン鉱石採掘地ポガメの北に位置し隣国ベナンとの国境に接している。南部の湿潤サバンナ地帯である。ポメは、ポガメでの採掘に伴い1982年に村ごと初めて強制的に移住させられ出来た農村で42年を経過している。ポガメ郊外には採掘跡に雨水が溜まった池があった。

キャッサバ、メイズ、アディマ(葉野菜)、ペペ(グリーン唐辛子)等が栽培され、いずれも自給作物である。その他ヤシやチークも栽培されていた。栽培法は手作業主体である。化学肥料は高価格で殆ど使用されていない。NPK肥料価格は,西アフリカ周辺国の14,000CFA/50kgに対してトーゴでは18,0000CFAであり、価格差理由は不明であるという。

政府は、農民達の移住に一時金として移動費と家屋建築費を支給した。政府は、当初将来保障として、家屋修理費、水整備、道路整備、学校整備を約束したが、40年余り実施されていない。住民は不満を持っているが、政府の武力の下で何も言えていないでいると言う。

図8:ポメ農地

図9:ポメ村中心

図10:採掘跡の池

(2) デクボ

デクボはポガメから精製地ペメに向かう途中に位置する。作物は、メイズ、キャッサバ、ビーンズ(あずき)、グランノート(落花生)、バナナ、ヤシ等である。栽培方法は手作業主体で、トラクター使用は一部農民に限られている。農民は、化学肥料を極まれにしか使用していない。

政府は農民に肥料を貸し付ける。農民は、収穫が不十分で収入が少ないと返済できない。農民の返済ができない時は、政府が作物を農民から取り上げてしまうと言う。政府は、いろいろな約束をしたが実施していないと言う。農民は、我慢しており抗議行動は行わず諦めモードにあると言う。

図11:デクポからの採掘場①

図12:デクポからの採掘場②

図13:デクポ農地

図14:デクポ村中心

(3) ペメ

ペメの農地はリン鉱石精製所に隣接し、メイズ、キャッサバ、トマト等が手作業で栽培されている。

政府は、何も具体的な地域振興策を実施していない。他の地域と同様に農民は、諦めの気持ちを持ち、淡々と農作業を行っている。

更に精製所に隣接しているため、採掘廃棄物による環境汚染の問題が生じている。かつて精製所に勤務し、定年後もここで生活している方の話を聞く事ができた。ある手術をした際に、体内に多くのリンの存在を(含有する重金属も存在)確認したと述べてくれた。その方の歯は、カドミウムに因ると思われる黄ばみが確認できた。

図15:ペメ農地からの精製所

図16:ペメ農地

3.4 政府及び研究機関

リン鉱石開発プロジェクトについて政府関係者から話を聞いた。また、農村の環境問題に関連して大学研究者と討議が行えた。

(1)リン鉱石関連プロジェクト

経済・財務省長官に、トーゴ政府のリン鉱石を活用する農業生産性向上プロジェクトについてヒアリングが行えた。絶対に名前を公表しないとの約束の下で以下の情報を得ることが出来た。

農業資材(例えば肥料)は、トーゴでは基本的に政府の統制下にある。そのため、農業資材は、簡単に市中の小売店で購入する事は出来ず、地域の役所などの政府関係機関に申請して購入する。政府は、肥料などの資材を製造企業から仕入れ農民に高く販売するのが常である。肥料製造企業は、原料のリンを安価に調達し配合加工して十分な利益を乗せた価格で高く販売している。政府は、企業との癒着で利益を得れるよう肥料を調達し農民達に販売している。

この構図では、現肥料製造会社は外国系企業(スペイン、シンガポール等)であるので、海外に利益が流れる。そこでトーゴ政府は秘密裏に自国だけの肥料製造機関(会社)を設立するプロジェクトを進めている。政府は、モロッコ、ナイジェリアにトーゴ人の技術者を送り養成を図り、今後2,3年での設立を目指している。このプロジェクトは、外部に漏れないように最大限の注意を払われている。

(2)LOME大学

リン鉱石採掘・精製の環境への影響を確認するために、フィールドワーク出発前に、トーゴの科学者への面談を申し込んでいたが、丁度夏休み期間に重なり、アポイントは取れていなかった。現地で再度連絡を試みて、LOME大学地質科学研究所の主任教授との面談が実現した。教授は、ポガメ、ペメにおけるリン鉱石開発による廃棄物中に重金属が含まれ、環境(土地、海洋)に投棄されている事を論文にしている。

教授は、廃棄物中に約50ppmのカドミウムが含まれるため、地域環境への長年の蓄積を危惧していた。また日本のイタイイタイ病の事は熟知していた。しかし、政府、企業は、効果的な汚染対策を実施していない。やはり名前を公表しない条件で、環境汚染の危険警告をしていた。今後は、相互に連絡を取り合う約束を行った。

彼の他にLOME大学の研究者2名とも個別に連絡が取れ、今後、情報交換を行えることになった。また、同様に環境問題と農業の研究を行っているトーゴ農業研究所の研究者とも連絡が付き今後の協力を得ることになった。

図17:LOME大学地質科学研究所

図18:農業研究所① 図19:農業研究所② 図20:農業研究所③

4.今回調査で分かった事と今後

4.1 判明した事

(1)リン鉱石プロジェクト

リン鉱石に関連した農業生産性向上プロジェクトは、厳重な管理の下で、トーゴ政府統制で実施されている。採掘精製だけではなく、自国に依る肥料製造プロジェクトの成否が重要である。

(2)農業関連

政府プロジェクトの推進の反面で、トーゴ政府が強権的に(独裁的に)農民・住民を支配している事が明らかになった。農民・住民は不満を持ちながらも、明確な力(武力)の差から抗議活動を行えないでいた。ポガメ地域の農民は採掘場所の拡大に伴い、ポメに強制移住を強いられていた。

(3)環境汚染

リン鉱石の含有重金属による環境汚染が実際に存在する。長年の蓄積による健康被害が危惧される。トーゴ政府の積極的な対策は行われていない。

4.2 今後

第1回調査と今回調査に基づいて、「トーゴ政府が掲げるリン鉱石開発に基づく農業生産性向上政策は必要か?あるいは効果的に機能するか?」を修士論文にて問いまとめる。

イギリス / ロンドン

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

箱崎 拳汰

調査地:イギリス・ロンドン、ブラックプール

調査・研究課題名:第一次パンクムーブメントの受容 ー ファンから見た英国パンク・ロック ー

詳しく見る

1. 調査概要

2025年7月29日から8月20日にかけてイギリスにおいて調査を行った。基本的にはロンドに滞在した。また、8月6日から10日にかけてイギリス北西部に位置している、ブラックプールにおいてパンク・ロックの音楽フェスティバル“Rebellion Festival”が行われたので、その時にはブラックプールへと滞在した。

パンク・ロックはロンドンでムーブメントが発祥し、その後イギリス全土および世界中へと広がっていった。1976年にロンドンのパンク・ロックバンド、The Dammedが7インチのシングル”New Rose”をリリースしたことをきっかけにパンク・ムーブメントは発祥したと言われる。しかし、このムーブメントは1978年には終わってしまう。この2年間の間にイギリスの若者はパンク・ロックの何に共感し、パンク・ムーブメントの波に乗っていたのだろうか。その問いに答えを見出すべく、ロンドンとブラックプールに滞在し調査を行った。

2. 調査内容

①ロンドンでの調査

ロンドンでの調査は知人を頼りに、当時パンクス(パンク・ロックファンの呼称)だった人に紹介していただきインタビューを行った。ロンドンでは7人にインタビューを行った。その中には、当時はファンだったがパンク・ムーブメントに感銘を受けて音楽業界に入った人、パンク・ロックバンドをプロデュースした人、パンク・ロックのD I Y(Do It Yourself)精神に基づきファンジンを作り始めた人などにインタビューをした。そのため、パンクスとしての視点だけでなく、音楽業界から見たパンク・ロックなどのお話を伺うことができた。

②ブラックプールでの調査

ブラックプールで行われたRebellion Festivalは毎年8月に行われており、イギリスで行われるパンク・ロックの音楽フェスティバルで一番大きい。そこでは当時からパンク・バンドで活躍しフェスティバルで演奏した方をご紹介いただきお話を伺うことができた。加えて、パンク・ロックのパイオニアであるSex Pistolsのボーカルであったジョン・ライドンと交友関係にある方をご紹介いただきインタビューを行うことができた。また、会場に来ていたパンクスの人たちにもインタビューを行った。そこではご紹介いただいた2名の方に加え、4人の方にお話を伺うことができた。

Rebellion Festival会場前の様子

Rebellion Festivalで配布されたパンフレット

3.フィールドワークで得られた知見

本調査では多くの方々の協力を得ることができ様々な知見を得ることができた。その中でも共通していた回答などから2点をピックアップして紹介する。

①パンク・ムーブメントとは何だったのか

パンク・ロックとは何だった(What does 'the first generation of the punk movement' mean in general?) のかということを本調査のインタビューにおいて最初に質問した内容である。この答えは全ての人が共通してRebellion(反抗)であったと述べた。その上で反政府主義、反差別主義、当時の音楽産業への反抗という答えが返ってきた。また、パンクというのはアイデンティティであったと述べた方もいた。当時のパンクスは数としては多いわけではなかったらしい。しかし、若者が集いそのエネルギーで大きくなっていき、当時の常識や政府に対し反抗していたったのがパンク・ムーブメントだったというのが考えられる。しかし、パンク・ロックが76年に勃興してから77年にはコマーシャル化され “反抗” という目的ではなく、パンクファッションとしてアイコンとなってしまった、ファッションで参入する人が増えたと言っていた。そのため。2年間というとても短いうムーブメントであったのにも関わらず大きな移り変わりが一年もしないであったということを認識した。

②どのようにパンク・ロックが若者の間で広まっていったのか。

パンク・ロックが出始めてきた70年代中期はやはり、ラジオ放送で最新の音楽の流行を把握するのが当時の音楽好きが行う日課だったらしい。テレビ番組は当時3チャンネルしかなく、音楽番組もヒットチャートを流しアーティストが歌うという番組だったという。その中でもパンク・ロックの音楽は歌詞の過激さや素行により、放送禁止になってしまうことが多かった。その中で多くの人が口を揃えていったのがジョン・ピールのラジオ番組がパンク・ロックにアクセスをするための一番大切であったらしい。ジョン・ピールは無名のアーティストでも構わず、演奏をさせたり、レコードを番組で流したりしたらしい。それで多くの若者はパンク・ロックを知ったと思うと多くの人が言っていた。

加えて、word of mouth (現在でいう口コミ)がとても大きかったと言っていた。情報が限られている中で、事あるごとに悪者としてマスメディアに取り上げ続けられたパンク・ロックはそこからイギリス全土に広がり、知って行く上で若者同士の口伝えに広まっていったのが大きかったようだ。

フィールドワークへ行く前は、パンク・ロックの有名な曲がラジオ放送で放送禁止されてしまったという情報は知っていた。しかし、ジョン・ピールのラジオ放送がパンク・ムーブメントを加速する上で大きな役割を担っていたということが本調査で明らかとなった。

4.調査の反省・今後の展望

本調査では多くの人のご助言、ご協力があり行うことができた。本調査の反省点は2点ある。1点目は事前にポピュラー音楽、サブカルチャーに関する論文を事前にもっと読むべきであった。音楽業界に携わっていた人と話すのは、現地についてから決まった。そのため、より多くの情報を知っておけば多角的な面で質問をすることができただろう。2点目は体調管理にもっと気を遣っておけばよかった点だ。ブラックプールでの音楽フェスティバルでコロナウイルスに感染してしまった。それゆえ1週間ほど寝込んでしまった。その期間はオンラインでインタビューを行ったが、インタビューの予定があった人たちとは直接話すことができなくなってしまった。そのため、フィールドワークのペース配分なども考えるべきであった。今後は、関わってくださった方々との関係維持に努め、本調査で得た情報を修論の執筆に取り組む。

トルコ / ネヴシェヒル(他)

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

谷山 瑠

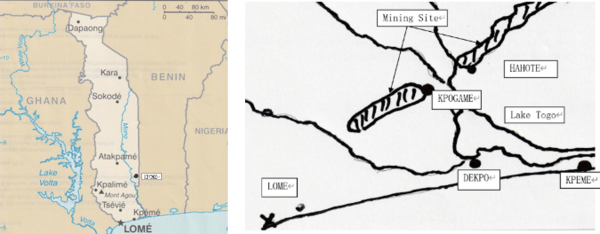

調査地:トルコ共和国 ネヴシェヒル、イスタンブル、アンカラ、シヴァス、コンヤ

調査・研究課題名:トルコにおけるアレヴィーの同化政策の持つ他者化機能:ハジュ・ベクタシュ・ヴェリ記念祭を事例として

詳しく見る

1. 調査目的

本調査の目的はトルコ共和国の宗教マイノリティであるアレヴィーに対する同化政策のもつ他者化の機能をハジュ・ベクタシュ・ヴェリ記念祭を通じて分析することである。アレヴィーはトルコ共和国の人口の20%ほどを占める信仰集団であるが、スンナ派イスラームとは異なる信仰実践や独自の儀礼実践からオスマン朝期には「異端」として排除されてきた。一方でトルコ共和国期においてアレヴィーは国民国家の枠組みで「真のトルコ人」として、またその信仰は「トルコ文化」として同化の対象となった。そうした同化装置の例として政府主導で開始されたアレヴィーの聖者を記念する祭りに着目する。

1925年に世俗化改革の一環としてスーフィー教団の修道場が閉鎖されたことはアレヴィーにも影響を与えたが、1950年代の政策の転換によって修道場は政府の管理の下近代的な博物館として再開されていった。同時にアレヴィーの聖者崇敬を非アレヴィーをも巻き込む形で大衆化した祭が政府主導(特に文化省)で開始され、これはアレヴィー文化をトルコの民俗文化財に組み込むことによるトルコ民族主義への取り込みを意図したものと考えられる。こうした政治性を帯びた記念祭への文化的取り込み政策は同化/他者化という観点からどのような位置づけが可能か、これが修士論文執筆に向けた本調査の問題意識/目的である。そして本調査ではその象徴的な例としてハジュ・ベクタシュ・ヴェリ記念祭に焦点を当てる。

2. 調査の概要

2-1.調査対象

本研究の調査対象はネヴシェヒル県ハジュベクタシュ市にて毎年行われるハジュ・ベクタシュ・ヴェリ記念祭である。アレヴィーの聖者祭の中でも最大規模である本記念祭は1964年に始まり現在までトルコ政治と密接につながる政治性の高い祭りである。特に1990年代以降アレヴィー・アイデンティティの規制緩和に伴ってアレヴィー組織が急増し、こうした市民社会のアクターも加わったことで祭りの政治的な構造が複雑化した。そのため祭りに参加するアレヴィー組織にも聞き取りを行うことで祭りの構造図を描くことに努めた。

2-2.調査日程

*記載されていない日付は移動日またはフィールドノート整理日

*体調不良やインタビュー相手の都合により予定変更

〇イスタンブルでの調査(8月5日~7日、28日~9月1日)

・カラジャアフメト・スルタン協会での聞き取り

・シャフクル・スルタン協会での聞き取り

〇アンカラでの調査(8月7日~12日)

・アレヴィー・ワクフラル連盟役員への聞き取り

・ヒュセイン・ガーズィ廟での調査

・国立図書館と大統領府図書館での資料調査

・アレヴィーの宗教指導者デデへのインタビュー

〇ハジュベクタシュでの調査(8月12日~18日)

・記念祭参加と周辺での聞き取り

・ハジュ・ベクタシュ・ヴェリ文化協会での聞き取り

〇シヴァスでの調査(8月19日~21日)

・ピール・スルタン・アブダル文化協会シヴァス支部での聞き取り

・バナズ村にて聖者廟参詣、協会関係者への聞き取り

・ジェム・ワクフ・シヴァス支部での調査

〇コンヤでの調査(8月22日~28日)

・アフメト・タシュグン教授宅にて資料調査、修論指導

・フィールドノート整理

3.調査結果

記念祭参加者や団体への聞き取り、また祭りに従事するアレヴィー組織への聞き取りによって記念祭を枠組みとした市民社会が入り混じったトルコ政治の構造が少しずつ見えるようになった。これは同化/他者化を行うアクターの明確化という点で重要である。特に①二つの祭りから見えるトルコ政治②アレヴィー組織の政治的立場の多様性の2つを調査結果として提示したい。

3-1. 二つの祭:「伝統的な」記念祭と「代わりの」祭り

1964年に始まった「伝統的な」記念祭(正式名称ハジュ・ベクタシ・ヴェリ記念祭・文化と芸術プログラム)はあくまでハジュ・ベクタシュをアナトリアに「トルコ文化」を広めた象徴的聖者として描く式典であった。当初から文化省や政権の政治的影響が強く、現在も最大野党である共和人民党(以下CHP)の影響力が高まっている。人々はこの近代的な聖者祭をアレヴィー・アイデンティティを表象する「伝統」として認識している。

「伝統的な」記念祭初日、18時半からのプロトコル・スピーチを待つ聴衆(2025年8月16日)。

1日目(8月16日)の18時に始まった式典挨拶においてはCHPの党首レヴェルのスピーチとイスタンブル大都市圏元市長で2025年3月に汚職容疑で逮捕されたエクレム・イマムオールからのメッセージが読まれた。他にもヨーロッパ・アレヴィー統一連盟代表のヒュセイン・マトやクルド系野党人民と平等の民主党共同代表トゥンジェル・バクルハンがスピーチを行い、国内外のアレヴィーの統一を説いた。こうした野党の党首らのスピーチは拍手と歓声に包まれたことを確認できた。

一方で2020年以降イスラーム主義を掲げる与党である公正と発展党(以下AKP)と民族主義者行動党(以下MHP)によるアレヴィーに対する政治的接近がなされている。この例として文化省管轄でアレヴィーに関する省庁が作られ、同様に記念祭にも干渉がなされている。2020年以降上記の記念祭とは日程をずらした8月12日と13日に「ハジュ・ベクタシュ・ヴェリ記念プログラム」という名の「代わり」の祭りが行われている。

バスツアーにて配られる入場カード。

「代わりの」祭りのテーマ:「我々の元は一つであり、我々の遺産は兄弟愛である(Mayamız Birlik, mirasımız kardeşlik)」

このプログラムは政権下の文化と観光省によって厳重に管理されている。メイダン(広場)に入れるのは様々な都市から数十台で来るバスツアーで配られる入場カードを持つ人のみで、そのバスや宿泊場所、食事もすべて文化省によって賄われている。私も12日にアンカラを発つ三台のバスに乗ることができた。バスにてハジュベクタシュ市内に入るとMHP党首デヴレト・バフチェリが建設を進めている大規模なジェムエヴィ(アレヴィーの儀礼場所)に案内された。インタビューを行った地元住民全員がこのジェムエヴィについて信仰の場として認めない姿勢を示していた。

入口では溢れかえる地元住民や参詣者によって厳重な管理に対する小さな抗議まで発展する様子を確認できた。オープニングセレモニーには副大統領ジェヴデト・ユルマズや文化と観光大臣ヌリ・エルソイが参加し、大統領やMHP党首などは参加しなかった。

このように野党の影響力の強い「伝統的な」記念祭に対して近年なされる与党による「代わりの」祭りの2つの祭りを確認することができ、これらはアレヴィーを道具的に用いたトルコ政治の対立関係を理解することができる。

「代わりの」祭りのバスツアーにて案内されるMHP党首によって進められている建設中のジェムエヴィ。

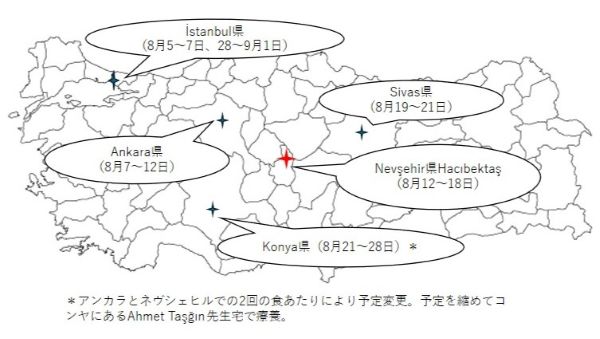

3-2. アレヴィー組織の政治的立場の多様化

1990年以降増加したアレヴィー組織は市民組織としてアレヴィーのアイデンティティ運動を支える役割を担うと同時に、政治領域にも深くかかわっていった。可能な限り多様な立場を持つアレヴィー組織にどのように記念祭に従事しているのかを聞き取り、組織の政治性に着目した。聞き取りを行ったのはスンナ派イスラーム系政権に親和的なジェム・ワクフ、歴史的にCHPとつながりを持つハジュ・ベクタシュ・ヴェリ文化協会、左傾運動の担い手によって作られたピール・スルタン・アブダル文化協会、イスタンブルにおける最大規模の協会カラジャアフメト・スルタン協会、シャフクル・スルタン協会であり政治的にも多様な組織図を明らかにしようと試みた(以下協会名は初出以外は略称)。

〇アレヴィー組織の2025年の祭りへの参加状況(カッコ内は略称)

「代わりの」祭りに参加するCEMはかなり政権に近い組織とされている。祭りにて配布されるアレヴィー信仰と歴史を紹介するパンフレットには、大統領タイイップ・エルドアンによるアレヴィーやシーア派に特徴的なムハッレム月の断食に敬意を示すスピーチが引用されていることからも政権との近さを示す一例と言える。

イスラーム主義政権に反対する組織は「伝統的な」記念祭への参加を継続しており、一方で「代わりの」祭りには否定的な考えを持っていた。2024年にハジュベクタシュ市主催で多くの組織も参加して行われた会議では、政権下の文化省とともに共同で記念祭を運営していく取り決めがなされた。しかし、この決定をもって文化省に報告へ行く際に市といくつかの組織が参加しなかったことでこの取り決めは白紙となった。その陰で最大野党CHPによる市との交渉が行われており結果的にCHPとハジュベクタシュ市による5年間にわたる記念祭の共同運営が決定されていたことをAVF役員へのインタビューで知ることができた。文化省への報告に参加をしなかったHBVKDやPSAKDなどが所属するアレヴィー・ベクタシ連合(ABF)は反政権派の組織連合であり、政権と協調関係を保つCEMとは反対の政治的立場を持つと理解することができる。

4.反省、今後の課題

本調査での反省点は体調管理不足によってイベントや儀礼、パネルなどを含む記念祭の参与観察を十分に実施できなかったことである。また、調査協力をしてくださったタシュグン先生のお助けにより多くの人々からお話を伺う機会を得ることができたが、インタビュー時間が短く質問項目を厳選せざるを得なくなった。初めての現地調査であり実現可能な範囲での実施ができなかったことは反省点といえる。

本調査で収集した文献、インタビュー記録は修士論文執筆に活かしていく。特に「他者化」という観点からみると、政党やアレヴィー組織による祭への関与と政治化が焦点の充てられることのない現地住民の他者化・周縁化につながっているのではないかと考えた。現地住民は祭りの政治化を憂いており、それによって彼らが記念祭の政治領域から疎外されてしまっているのではないかと感じた。またアレヴィー組織への聞き取りによって政権派組織と非政権派組織との間にも「誰が真のアレヴィーなのか」という問題にはそれぞれの立場があることが分かった。記念祭という言説空間において政治家やアレヴィー系の著名人が言及する「我々」には誰が含まれていて誰が「他者」として描かれているのかより深い研究が必要である。

浅黒い肌が特徴的なロマと呼ばれる元漂流民でハジュ・ベクタシュ・ヴェリ廟の前があふれかえる様子。ロマによる路上の占拠や治安の悪化は現地住民の不満につながっている。

中華人民共和国 / 大連市

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

PIAO YONGJIN

調査地:中華人民共和国 大連市

調査・研究課題名:大連・旅順における記憶の場の再構築:関東高等裁判所旧址の記念館化プロセス

詳しく見る

1. 調査概要

本調査は、2024年8月14日から19日にかけて中国遼寧省大連市で実施し、旅順の関東高等裁判所旧址の記念館化過程を中心に調査した。安重根が伊藤博文を暗殺し、その後裁かれた場所として象徴的なこの建物は、戦後長く放置されていたが、2000年代以降、韓国民間団体と現地朝鮮族の働きかけにより保存・再生が進み、現在は記念館として公開されている。展示や来館者の反応を通じ、「記憶の場」としての再構築過程を考察した。

2. 調査対象地と方法

図1

調査対象は大連市全域、とくに旅順口区と大連経済技術開発区である。旅順では関東高等裁判所旧址と旅順監獄、大連市内では博物館などを訪問し、都市史と記憶の継承を確認した。調査方法は、①参与観察、②半構造化インタビュー、③文献・資料調査の三本柱で行った。

3.調査内容

3.1 大連経済技術開発区・金州区の観察

調査初日は、大連大学の劉秉虎教授から開発区形成の経緯について聞き取りを行った。教授によれば、1980年代後半以降の改革開放政策により外国資本、とくに日本企業の進出が進み、「技術と管理の日本モデル」が地域発展の基盤を築いたという。現地では、看板に中国語・韓国語・日本語の三言語が併記されており、大連の多文化的性格と日中韓交流の歴史的痕跡が確認できた。

図2

また、金州博物館では、外資導入による産業構造の変化や都市開発の過程が写真資料とともに展示されていた。これらの観察から、開発区は経済発展の場であると同時に、国際関係と歴史記憶が交錯する象徴的空間であることが明らかになった。

図3

3.2 旅順口区・関東高等裁判所旧址の見学

旅順口区では、主に関東高等裁判所旧址を中心に見学を行った。裁判所跡に到着すると、昨年より入場料が15元から30元に値上がりしており、観光施設としての整備が進んでいることがうかがえた。展示は、関東都督府設置から安重根の裁判・処刑に至るまでを時系列で紹介し、史料や模型を通して日本の植民地司法の実態を再現していた。

図4

展示は関東都督府の設置から安重根の裁判・処刑までを時系列で紹介し、日本の植民地司法の実態を史料や模型を通して再現していた。特に韓国人観光客の反応が印象的で、映画『ハルビン』をきっかけに訪れた韓国人大学生は「韓国以外でここまで丁寧に紹介しているのは驚き」と語った。韓国語で案内を行う漢族ガイドの存在からも、言語的配慮が歴史認識の橋渡しとして機能していることがうかがえた。

図5 図6

また、韓国人母娘と朝鮮族の夫による三人家族とも交流した。彼らは「大連といえば安重根の地であり、一度訪れたかった」と語り、静かに展示を見学していた。その姿勢から、単なる観光ではなく歴史を体感しようとする真摯な態度が感じられた。

3.3 大連市内・大連博物館の見学

図7

最後に訪れた大連博物館では、近代以降の都市発展と植民地支配の歴史が中心に紹介されていた。特に印象的だったのは「満鉄と都市計画」の展示室で、鉄道建設とともに整備された上下水道や学校、公園などの都市インフラが模型や写真で示され、日本統治期の「近代化」と「植民地支配」の両面が視覚的に伝えられていた。展示は政治的に偏らず、「近代化の恩恵」と「支配の痛み」の双方を意識した中立的な構成となっていた。

図8 図9

また、大連がロシア・日本・中国という三つの時代を経て、多層的な都市アイデンティティを形成してきたことも明確に示されていた。館内には家族連れも多く、子どもたちが熱心に見学しており、地域の歴史教育や記憶継承の場としての役割も感じられた。

4.調査から得られた知見

4.1 大連・旅順の形成と植民地都市構造

4.1.1 ロシアによる租借期

1898年、ロシアは清国から遼東半島南部を25年間租借し、軍港ポート・アルツァー(旅順)と商港ダルニー(大連)を建設した。鉄道・港湾・行政機構の整備が進められ、極東における軍事・貿易の拠点として発展したが、都市中心部はロシア人入植者によって占められ、現地住民は周辺部に居住を制限されるなど、明確な植民地的空間構造が築かれた。

4.1.2 日本による統治期

1905年のポーツマス条約で日本は遼東半島の租借権と満鉄の経営権を得て、大連・旅順を関東州として統治した。満鉄は鉄道運営だけでなく都市整備にも関与し、インフラを整えたことで、大連は日本の植民地近代化を象徴する都市として発展した。

また、宗教・教育・司法制度も統治装置として整備され、1906年には旅順に関東高等裁判所が設置された。ここでは日本の法制度に基づく裁判が行われたが、実際には治安維持を目的とした政治的司法であり、被収容者の精神的教化を重視する「教诲師」制度が導入されていた(王&姜、2000, p.112)。安重根事件はこの植民地的司法体制を象徴する事例であり、彼の裁判・収監の過程を通して、植民地支配システムの全体像が浮かび上がる。さらに、李(2016)が指摘するように、当時の教诲師が安重根の遺墨を保存したという史実は、国家的支配構造の中にも個人的な文化的行為が存在し得たことを示しており、この事件の記憶が単なる政治史を超えて文化的層を持つことを物語っている。

4.1.3 中国への返還後の再編

1945年の日本敗戦後、関東州は中国へ返還されたが、両市は一時ソ連の管理下に置かれた。その後1955年にソ連軍が撤退し、中国政府の完全な管轄下に入ると、大連は重工業都市として発展し、旅順は軍事都市として再構築された。日本統治期の建築物の多くは、軍政機関や兵舎・倉庫として再利用されていた(江・赵・常、2022)。このように、植民地期の物的遺産は社会主義的再建の中でも再活用され、都市空間には二重の歴史層が形成された。

改革開放以降、大連は外資導入が進み、旧満鉄附属地の中心部では再開発が活発化した。特に日本・韓国をはじめとする外資企業が進出し、港湾・電子・繊維産業を軸に「東北アジア経済圏」の結節点としての性格を強めていった(孔、2018)。1990年代後半から2000年代初頭にかけては、大連市長・薄熙来のもとで都市景観整備と観光振興が進み、旅順地域の歴史遺産の「記憶資源化」が大きく進展した(苏梅、2001)。関東都督府跡や旅順監獄旧址などは観光地として再整備され、愛国主義教育と観光経済を結合する象徴的空間へと再編された。

大連・旅順の再編は、植民地的近代性を社会主義やグローバル資本主義、愛国主義教育といった多様な文脈で再構築する文化的プロセスであった。現在の都市空間には、ロシア・日本・中国の記憶が重なり合い、「帝国の遺産」と「国家の記憶」が共存している。

4.2 関東高等裁判所旧址の記念館化の過程と支援構造

関東高等裁判所旧址が今日の記念館として再生した背景には、改革開放期以降の国際的環境変化、韓国民間団体の越境的な働きかけ、そして中国国内の学術的・行政的支援が重なり合う多層的構造がある。以下では、その形成過程を簡潔に整理する。

4.2.1 「院中院」から「記憶の場」へ

戦後、関東高等裁判所は廃止され、建物は放置されたが、のちに旅順口区人民医院の事務室や倉庫として転用され、「院中院」という特異な空間となった。劉秉虎教授によれば、この時期の旧址は植民地支配の象徴性を失い、地域の日常に埋没していたという。1990年代末、東アジアの交流が活発化する中で、韓国の旅順殉国先烈記念財団が旧址を再発見し、保存計画を提案した。しかし、同財団が統一教会と関係していたため、中国政府は宗教的・政治的影響を懸念し、単独運営を認めなかった。この経緯は、歴史遺産の保存が政治的・宗教的要素によって左右される現実を示している。

4.2.2 学術的媒介と制度的定着

韓国側の直接関与が難航する中、大連大学の劉秉虎教授が主導して保存活動を宗教運動から切り離し、文化遺産保護として再定義した。この「本土化」の方針により、国際的摩擦が緩和され、地域社会への定着が進んだ。1999年には、劉教授の仲介で韓国・中国双方の団体が出資し、「大連平和旅游観光有限公司」が設立された。2001年に建物の使用権を取得、2002年に「大連市重点保護建築」として登録され、保存が制度的に確立された。

2003〜2005年の修復を経て、2006年に「旅順日本関東法院旧址陳列館」として開館し、2014年には省級文物保護単位に格上げされた。こうした経緯から、関東高等裁判所旧址の記念館化は、韓国の民間団体による越境的記憶の喚起と、中国側研究者による学術的媒介が結びついた協働的記憶形成の成果であると言える。

4.3 記念館の運営と維持の実態

4.3.1 記念館の構築:多言語表象と人的資源をめぐる協働

記念館では、中国語・日本語・韓国語・英語の四言語による展示解説が設けられ、植民地支配から独立運動、現代中国の文化遺産管理まで、複層的な歴史を提示している。中国語解説は愛国主義教育の方針に基づく一方、韓国語版は大連大学の劉秉虎教授と韓国旅順殉国記念財団の協働で作成され、越境的連携の成果となっている。

職員3名のうち2名が韓国語対応を担い、館長の鄭春梅氏は旧址が廃墟だった時代から運営を支えてきた中心人物である。彼女の「訪問者の感動が原動力」という言葉に象徴されるように、個人の情熱が運営の基盤を成している。さらに、韓国独立記念館の協力により職員は韓国語研修や解説士教育を受け、専門性を向上させてきた。こうした国際的な協働と人的努力の積み重ねが、記念館を支える持続的基盤となっている。

4.3.2 記念館の構築:経済的基盤と運営

記念館は当初、合資会社「大連平和旅游観光有限公司」の資本金を基に運営されたが、来館者の少なさや旅順地域での文化施設への公的支援の偏り、協力団体の資金難により経営は不安定であった。2009年以降、地方政府の要請で国有企業が寄付を行い、韓国独立記念館など韓国側組織の物資協力も加わり、運営は徐々に安定化した。コロナ禍後の観光回復と韓国人へのビザ免除措置を契機に来館者が増加し、現在は入場料と物販収入によって自立的な運営が可能となっている。こうした過程を通じ、記念館は①合資会社の制度的枠組み、②国有企業の支援、③韓国側の協力、④観光市場の収益、という四層構造で成り立っている。国家的支援が乏しい中でも、民間の努力と国際協力を通じて記憶を維持する「民間型記憶の場」として機能している点に意義がある。

5.結論:「記念館化」—— 記憶の場をめぐる持続的交渉

本調査を通じて、関東高等裁判所旧址の記念館化は、単なる史跡保存ではなく、国際関係や地域社会、個人の情熱が交錯する中で記憶の意味が再交渉される動的なプロセスであることが明らかになった。「記念館化」とは、過去の痕跡が現代の文脈で再発見され、政治的・学術的に翻訳され、制度化・観光化されていく社会的過程を指す。韓国側の追悼の論理と中国側の文化財管理の枠組みは衝突と調整を繰り返し、学術的媒介者の働きによって定着した。記念館は国家補助ではなく観光収入や民間支援によって維持されており、過去と現在、国家と市民が交差する「生きた記憶の場」として機能している。

6.今後の課題

本調査では、関東高等裁判所旧址の記念館化と運営実態について重要な知見を得たが、今後は研究の焦点を裁判所に置いた理由を明確にする必要がある。そのためには、安重根が収監されていた旅順監獄との関係を文献的に検討することが求められる。また、日中韓における安重根像を比較し、関東高等裁判所の展示がどの国の叙述に近いのか、あるいは独自の記憶像を形成しているのかを分析することが今後の課題である。

韓国 / ソウル市永登浦区 釜山

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

LI JINGNAN

調査地:韓国 ソウル特別市、釜山広域市

調査・研究課題名:在韓朝鮮族の映画表象と現実:大林洞と釜山国際映画祭からの考察

詳しく見る

1. フィールドワークの概要と目的

20世代以降、韓国映像作品において朝鮮族はしばしば登場するが、その描写には固定化されたイメージ(地味な田舎者、犯罪者、異質な存在としての過剰な他者性)が伴うことが多い。2017年の韓国映画「ミットナイトランナー」が朝鮮族を犯罪集団と捉え、在韓朝鮮族の集住地大林洞を極めて危険なエリアとして描いたため、在韓朝鮮族コミュニティが記者会見を開き、朝鮮族を著しく中傷した行為に抗議を行った。「ミットナイトランナー」だけでなく、韓国映像作品における朝鮮族キャラクターにマイナスイメージを付与する事例が数多く見られる。そこで、本調査では、韓国社会における朝鮮族の生活の実態および韓国映像作品における朝鮮族のイメージ構築はどのように行われているのかという問題意識が生まれた。「ミットナイトランナー」映画の中を舞台として、在韓朝鮮族が集中に居住している町大林洞への現地観察、在韓朝鮮族の人々と直接対面し、彼らの生活状況、韓国社会に対する認識について情報を収集する。また、アジア最大級の映画祭である釜山国際映画祭に参加し、朝鮮族に関連する情報やマイノリティ表象の最新動向を把握することで、映像制作における「他者」表象の意図や構造的条件について考察を深める契機とした。本調査の目的は、在韓朝鮮族の居住実態とコミュニティの現状を現地で把握するとともに、韓国映像作品における朝鮮族の表象について、現時点の映画制作状況を考察することである。

2. 調査方法と日程計画

9月15日から9月18日:ソウル市永登浦区に位置する大林洞(テリムドン)において、朝鮮族コミュニティに関する調査を実施する。主な方法は現地観察および個人への聞き取り調査である。調査対象としては、朝鮮族が多く居住・営業している地域を歩き、言語表記、店舗構成、治安状況などを記録。また、選定した映像作品を視聴したことがある朝鮮族コミュニティの方々へのインタビューを実施する予定である。

9月18日から9月22日:釜山に滞在、第30回釜山国際映画祭に参加する。期間中は、韓国社会およびマイノリティーに関する作品を中心に鑑賞し、映後に開催される活動や質疑応答セッションに参加して、映画制作者、監督の意見を了解する。朝鮮族が登場する作品や、他のマイノリティに関わる内容を重点的に追う。

3.フィールドワーク「大林洞」

3.1地域紹介

大林洞(テリムドン)はソウル特別市永登浦区の西南部に位置する法定洞である。大林洞は、大林中央市場を中心に、朝鮮族および中国東北部出身の中国人が経営している販売店、飲食店が密集。行政洞としては大林1洞、2洞、3洞に分かれている。大林2洞は、朝鮮族が最も多く密集している地域である。住居地域は旧式の連立住宅が中心である。「ソウル市長期滞在外国人空間分布分析レポート」によると、ソウル市の長期滞在外国人は約38万4036人。永登浦区大林2洞に分布する長期滞在外国人が最多で1万2221人、次いで九老区九老2洞(9831人)、永登浦区大林3洞(8000人)。国籍別には、中国(朝鮮族を含む)が50%以上を占めている。

3.2現地観察

ソウル市地下鉄線路

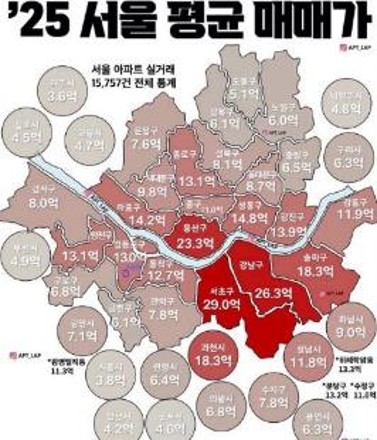

2025年度ソウル市区ごとの住宅価格

大林洞町写真(飲食店、マッサージ店)筆者撮影

大林洞町写真(バーとナイトクラブ)筆者撮影

大林洞町写真(販売店とキャリアショップ)筆者撮影

大林洞町写真(ゴミの分別注意と看板設置の注意の横断幕)筆者撮影

大林洞町写真(外貨両替所と非法滞在者の無料案内所)筆者撮影

大林洞町写真(夜に巡回しているパトカー、偶然に出会った救急車)

4.観察知見

4.1大林洞の立地とエリア分析

大林洞はソウル市内の比較的中心に位置し、地下鉄2号線と7号線の乗換駅である大林駅があるため、ソウル駅や主要商業中心へも地下鉄で数十数分。大林洞の住宅価格は平均を上回っており、中~高価格帯のエリアと言える。辺縁や低所得者層のエリアというわけではなく、経済的価値と生活利便性を兼ね備えた成熟したコミュニティであることが分かる。

4.2「リトル中国/リトル延吉」の雰囲気

地下鉄の出口を出て、大林洞2洞の通りを歩くと、中国の東北地方に来たような感覚になる。駅から出るところには、飲食店、携帯電話代理店、お土産店、両替所などが並んでおり、中国語のみで書かれているものも少なくなかった。街の中で中国語と韓国語が混ざった会話が聞こえる。さらに、飲食店に入ると、客は主に中国東北部の方言を話している。飲食店は中国各地の美食を提供しているが、特に中国東北地方の料理(延辺料理)が主にある。

4.3コミュニティの生活状況

「中国出身の人たちに対して、生活しやすく、便利な商店街や飲食店街がある良い居住地」という印象でした。平日を通じて通りに人が多いことから、日常生活および商業活動の中心地となっていることが分かった。道の中で、中国語で生活上のルールに関する注意書きがされた横断幕が多数見られた。夜は非常に賑やかで、市場や飲食店は人が多く、同時にパトカーも巡回している状況である。一部のバーや居酒屋の店先では、数人の中年男性が集まって大声で話す光景がよく見られた。この状況は、中国東北地方の一部で見られる社交習慣と同じことを思い出す。

5.インタビユー調査

今回のインタビュー対象は、ソウル市在住の留学生4名、および韓国で長期間就労している女性1名を対象に実施した。そのうち留学生の1名は、大林洞に5年間居住している。

5.1大林洞の現状と新たな変化

「大林洞の治安状況は悪い」という認識は事実ではない。大林洞で発生した犯罪の大半は、感情的紛争または金銭的な紛争による個別の事件であり、「犯罪集団」という表現は事実に反する。「大林洞の不法滞在朝鮮族が多い」という認識も根拠がない、元々ビザ申請の問題が少なく韓国へ入国できるため(朝鮮族に向けるH-2 、F-4ビザ)、不法滞在は非常に少ないのが実態である。朝鮮族に対するビザ(同胞の身分を主とするビザ種類)の取得難易度が高くないため、不法滞在の必要性が低く、不法滞在者は朝鮮族以外の出身者が多い状況が分かる。近年、大林洞には東南アジアからの新たな移住者が増えている。

5.2朝鮮族留学生の経験と韓国による朝鮮族に対する認識

朝鮮族は多言語能力という利点を持っているが、韓国での就職においては差別に直面する。この差別は特に地方で目立ち、ソウルのような大都市の方が生活しやすいと感じられている。親族が韓国にいるため、韓国での仕事は「故郷を離れる」という感覚が薄く、帰国も易い。一つ注目すべき所は、2022年の冬季オリンピックの開幕式で、朝鮮族の選手が朝鮮族の民族衣装を着用して中国の代表として登場した、韓国国内で「韓国の文化を盗用した」という強い批判が巻き起こった。その事件の後、朝鮮族は中国と韓国の間に位置するアイデンティティを持っているが、韓国社会では彼らを「中国人」として見る傾向が強まった。

5.3韓国映画・ドラマにおける朝鮮族の描写

2000年代のドラマやバラエティ番組は、延辺弁と服装の特徴が、当時の朝鮮族の状況をある程度写実的に描いていた。しかし、その後の朝鮮族の描写は、時代の変化に追いつかず、ステレオタイプの停滞に起因するものが多いとされている。また、近年の韓国のドラマーと映画には、朝鮮族そのものではなく、中国人を醜悪に描く傾向も見られる(その傾向として、歴史的な題材を扱った作品では古代中国の史実を大きく逸脱した描写が見られたり、現代的な題材では中国の都市部が荒廃した状態で繰り返し描かれたりしている)。

6.フィールドワーク「第三十回釜山国際映画祭」

6.1釜山国際映画祭の紹介

釜山映画殿堂の外観 筆者撮影

釜山国際映画祭(BIFF:Busan International Film Festival)は、1996年に創設された、釜山で毎年10月頃に開催されるアジア最大級の国際映画祭である。韓国映画とアジア映画の発掘、紹介に重点を置いていて、アジアの監督作品を中心に扱う国際映画製作者連盟(FIAPF)公認の映画祭として知られている。メイン会場は、センタムシティの「釜山映画殿堂」を中心とし、期間中は国内外から多くの映画関係者、俳優、映画ファンが訪れ、華やかな雰囲気となり、アジア映画の最新の動向を知ることができる。筆者が今回参加したのは第三十回釜山国際映画祭、三十周年ということもあってか、人気映画のチケットは入手が非常に困難。

6.2マイノリティに関わる上映作品と制作側の意見

「OPEN TALK」「GUEST VIST」活動 筆者撮影

映画祭の期間中、いくつかの映画では「GUEST VISIT」という活動が開催される。これは、上映後に制作チームや主演俳優が出場し、映画に対する見解を発表したり観客と対話したりする機会となる。また、「OPEN TALK」のような活動トも毎日同じ時間帯に設けられ、監督や俳優が設定されたテーマについて司会者と対話、討論を行う、映画関係者と対面に意見を了解することが出来る。

筆者は今回の映画祭でこうした活動に参加した。朝鮮族に関する話題は直接に挙がらなかったものの、何度か制作者の対話の中で「アジアの映画市場においてより多様性を尊重する表現が必要であり、マイノリティの物語に焦点を当てて注目すべきだ」といった発言があった。こうした状況は、近年のアジアの映画製作者たちが多様性の尊重や少数派への関心を向ける動向にあることを示していると考えられる。

6.3「朝鮮族」に関わる

今回の映画祭で上映された作品の中に、朝鮮族の登場キャラクターを直接のテーマとした作品はない。しかし、注目すべき点として、韓国で活躍する朝鮮族出身の張律(チャン・リュル)監督が、新作『Gloaming in Luomu』をメインコンペティション(Main Competition)に入選したことが注目されている。

張律監督の映画は、主に中国、北朝鮮、韓国の三地域に焦点を当て、自己のアイデンティティや国境を越えた地域間の理解を主題とする。張律は朝鮮族の視点から異なる地域間の関係性を読み解き、彼の作品は度々国際映画祭のコンペティションに選出されていた。しかし、今回の新作のテーマは、中国西南部の小さな町に焦点を当てたもので、ある民泊で空間と感情の物語を描いている。

9月21日、筆者は『Gloaming in Luomu』を鑑賞した。当日、監督や主演を含む主要な制作チームが全員登壇し、上映前には挨拶を、上映後には司会者や観客とコミュニケーションや質疑応答を行った。この作品には「小朴」という朝鮮族キャラクターが登場した。彼は物語の舞台となる民宿に立ち寄り、一晩滞在した。主人公たちとの会話から、彼は朝鮮族出身であるものの、朝鮮語が話せないことがわかる。両親が韓国へ出稼ぎに出ていたため、幼い頃に十分会えなかったことが語らった。最後に彼は民謡の「阿里郎(アリラン)」を流し、皆と一緒に踊るシーンがある。非常にシンプルで出番の少ない役柄ではあるが、「小朴」というキャラクターは、朝鮮族が抱える現実問題をある程度反映した三つの情報を示唆していると考えられる。一つ目は、朝鮮族の子供たちが両親の韓国出稼ぎによって経験する、十分な付き添いの欠如という現実問題。二つ目は、朝鮮族の若い世代における朝鮮語教育の欠落。そして三つ目は、彼のように民族のアイデンティティが希薄な朝鮮族のアイデンティティ問題。

9月26日の閉幕式で、張律監督の新作が今回の釜山国際映画祭で大賞(Best Flim)を受賞した。今回の受賞は、張律監督の作品に込められた国境を越える視点やマイノリティーのアイデンティティ問題の視点が、広く認められ評価されたことを間接的に示していると考えられる。

「GLOAMING IN LUOMU」放映前の挨拶 筆者撮影

「GLOAMING IN LUOMU」放映後の質問応答 筆者撮影

「Gloaming in Luomu」が大賞を受賞した 釜山国際映画祭公式サイトのスクリーンショット

7.知見と今後の展望

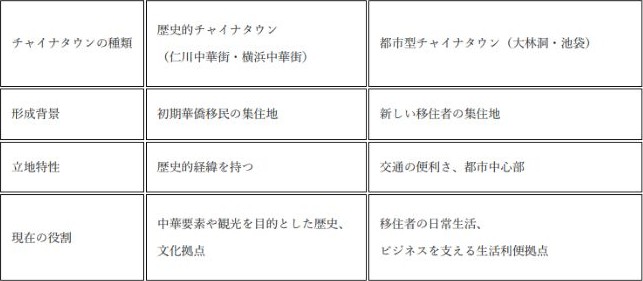

7.1海外チャイナタウンの変遷:歴史と進化

中国人の海外への進出は数百年前に遡る。最初に移住した古いチャイナタウンから、近年、都市中心部に近いチャイナタウンが出現したことは、中国人が各国で発展を遂げていることを裏付けている。今回、ソウルの大林洞へ行った際、東京の池袋との共通点に着目した。同じような中華飲食店、中国人向け生活施設など、多くの類似点が見られる。池袋は東京の主要な商業中心地であり、「副都心」と呼ばれている。交通の中枢であること、生活の利便性が高いこと。これらの特徴は大林洞と非常に似通っている。

ソウル市近郊の仁川中華街は、百年前に設立され、華僑が集まった古いチャイナタウンである。しかし、近年の朝鮮族および中国人の韓国への移住に伴い、経済的に発達し、交通の便も良い都市中心部の近くに、新しいチャイナタウンが出現した。神奈川の横浜中華街と仁川中華街にも共通点が多く、どちらも最も初期の華僑移民が集まった古い形式のチャイナタウンである。「仁川中華街—ソウル大林洞」と「横浜中華街—東京池袋」。これら地域の関係性は非常に似ている。一方は華僑移民と歴史を持つ古いチャイナタウンで、現在は中華要や観光の場へと位置づけが移行している。一方、新世代の移住者は、学歴や商業面でさらに力をつけ、都市の中心部に、より賑やかで利便性の高い別のチャイナタウンを形成している。

この現象は、単なる居住地の移動ではなく、中国人コミュニティが各国でより高度な都市機能と経済活動の中心に参入し続けている証であると考えられる。

7.2韓国による在韓朝鮮族の認識

韓国社会が掲げる多文化主義と、その社会的な次元での現実との間には、依然として深刻な乖離が存在する。映画やメディアによる在韓朝鮮族の表象が現実と乖離しているにもかかわらず、この問題をめぐる社会的な議論は、それ以上に広がることも深まることもなかった。とりわけ、この問題の核心は、朝鮮族が「同じ民族」であるにもかかわらず、「近い他者」として認識されている点にある。この社会的な困難は、朝鮮族留学生たちにとって、就職時にも具体的な差別として現れた。さらに、韓国における朝鮮族が商業や学歴において多くの成果を上げているにもかかわらず、時代の認識の停滞性とメディアの作用により、韓国人の彼らに対する認識は依然として過去の段階に留まっている。

近年の出来事により、韓国が朝鮮族をより強く「中国人」と見なすならば、これは「ルーツROOTS」と文化に基づいた「同胞感情」を弱体化させるだろう。その結果、朝鮮族は韓国社会において、より複雑なアイデンティティの課題、法律や政策による制限、そして社会的な差別に直面することになると考えられる。

7.3今後の展望

今回の調査を通じて、大林洞の実態とアジアにおける朝鮮族の表象の動向について全体的な情報を把握することができたと考える。今後のアジアの映画市場における多様性を尊重する表現や、朝鮮族およびマイノリティの物語に焦点を当てた動向を継続的に追跡し、朝鮮族の描写に変化が生じるかを注目していく。まだ、「都市型チャイナタウン」の進展がもたらす傾向により、新世代の移住者が学歴や商業面で力をつけ、都市機能と経済活動の中心へ参入していることであり、固定化されたイメージが改善に向かう可能性と更に悪化する恐れがあるという課題を提起する。

カンボジア / シアムリアプ州他

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士後期課程

礒 正人

調査地:カンボジア・ シアムリアプ州、プレア・ヴィヒア州、コンポン・トム州、コンポン・チャム州、

プノンペン都、タケオ州、カンポート州

調査・研究課題名:古代カンボジアの変容を映し出すハリハラ神 その受容と展開

詳しく見る

1. 調査概要

ヒンズー教の2大神といわれるシヴァとヴィシュヌの融合神であるハリハラへの信仰はカンボジアにおいて7世紀から9世紀にかけて興隆した。2002年の修論においてハリハラ信仰の隆盛は、インドにおいても、その他の「インド化された」東南アジア諸国においても見られない特異な現象であり、その美術的表現も独特であることを明らかにした。更に、その背景には習合主義的土壌の上に王権と結びつきの強いヴィシュヌ信仰と土着信仰とも親和して民衆の信仰を集めたシヴァ信仰の双方の崇尊の対象として、特に扶南から真臘への権力移行期にその隆盛を迎えたとの仮説を提示した。

しかしながら、その後存在が明らかになった複数の彫像及び刻文を含む考古学的発見を踏まえて再検証する必要に迫られており、今次フィールドワークにおいて、これまで先行研究等で発表されていないハリハラ神像を中心に調査を実施した。

今次フィールドワークを通じ、相当数のハリハラ神像が発見・収蔵されており、その大きさ、美術様式には多くのバリエーションがあることが判明した。このことはハリハラ信仰が想定していたよりも空間的にも時間的にも広がりを持っていた可能性を示唆しており、今後の研究において検証すべき重要な事項の一つであることを確認した。

2. フィールドワークの目的と概要

(1)アンコール国立博物館(シアムリアプ)、保存事務所(シアムリアプ)、王立博物館(プノンペン)に於いて資料を調査、ハリハラ神像の写真撮影、計測を行う。

(2)Asram Moha Rusei(タケオ州), Sambor Prei Kuk(コンポン・トム州)等代表的なハリハラ神像が発見された遺跡を再訪し、ハリハラ神像がどのように祀られていたかを考察すると共に、同時代の建築の特徴、アンコール期の建築物との相違を調査する。

(3)カンボジア中部、南部の遺跡を踏査し、カンボジアの古い時代における信仰形態とハリハラ信仰との可能な繋がりを考察する。

3.調査日程

調査先

カンボジア(詳細下記日程参照)

調査期間

2025年8月5日~8月19日(8月5日シアムリアプ着、18日プノンペン発)

調査日程

8月6~8日:アンコール遺跡群、ロリュオス遺跡群、

ベンメリア(Beng Mealea)遺跡(シアムリアプ州)調査

プレア・ノロドム・シハヌーク・アンコール博物館、アンコール国立博物館、

アンコール保存事務所において収蔵品調査 (シアムリアプ市)

10日:大プリアカン(Preah Khan in Kampong Svay)遺跡(プレア・ヴィヒア州)調査

11日:サンボール・プレイ・クック遺跡群(コンポン・トム州)調査

12日:Kuk Preah Theat遺跡, Han Chey遺跡,

Banteay Prei Nokor (Nokor Bachey) 遺跡(コンポン・チャム州)調査

14~15日:プノンペン王立博物館調査、資料収集

16日:Phnom Da遺跡, Asram Moha Rusei遺跡, アンコール・ボレイ博物館(タケオ州)調査

Prasat Phnom Totong,遺跡、Prasat Phnom Khyang遺跡(カンポート州)調査

17日:Prasat Phnom Chhngork遺跡(カンポート州)、Prast Phonm Bayang遺跡(タケオ州)調査

4.調査で得られた知見

(1)博物館等におけるハリハラ神像の調査

シアムリアプ及びプノンペンの博物館において20を超えるハリハラ神の彫像を調査し、撮影・計測することができた。今回調査で、従来知られていた代表的な石像の他にも多くの石像が発見されており、2m弱の著名な展示品から35㎝程度の物まで、その大きさ、美術様式にも多くのバリエーションがあることが判明した。

発見された場所が特定されている石像は多くないが、それでも南部から北西部バッタンバン州まで多地域に亘っており、(今回の調査の対象ではないが)ベトナム南部、コーラート平原(タイ)での発見例もあることから、ハリハラ神が広い地域で信仰されていたことを示唆するものと考えられる。他方で、頭部のみが残っており、頭髪以外に美術様式を特定できないものも多く、彫像の制作年代は、美術様式やプロポーションによる推定では不十分で、使用された石材の科学的分析が必要との認識を新たにした。

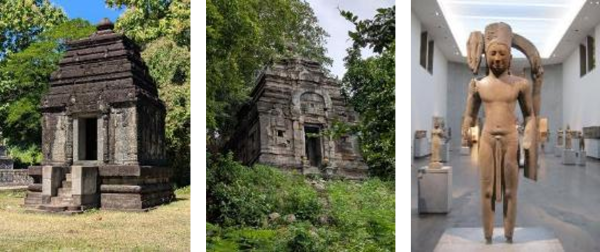

パリのギメ東洋美術館に展示されていたPhnom Daのハリハラ神の頭部(写真1)が2016年に移管、修復されて全身像が展示されていたことは文化遺産のrepatriation(写真2)の象徴的事例。

(画像1)

(画像2)

(2)遺跡群踏査

ア. アンコール遺跡群

アンコール歴史公園としての整備が進んでおり、幾つかの遺跡で保存・修復に進展が見られた。他方で遺跡の一部で壁画等の劣化が進んでいる箇所もあり、遺跡の保存の難しさを再認識した。

上智大学によるアンコール・ワット西参道修復の技術面での困難及び関係当局との調整の経緯について説明を受け、国際協調により行われているアンコールの保存・修復の特異性と修復事業でえられた知見の継承の重要性を認識した。

イ. ベンメリア(Beng Mealea):修復が進められているものの、大型の石材を贅沢に使用しているが故に、修復が極めて困難であることが見て取れた。近傍の砂岩の採石場跡は、当時の採石方法を想像させる痕跡が残されており興味分かかった。

ウ. 大プリアカン遺跡群:アンコール遺跡群外で最大規模と言われる同遺跡を初めて訪れた。鉄の産出地であり、遺跡内でスラグを見かけた他、石材を固定する鎹の使用例を見ることができた。遺構内の不当沈下による遺跡の損壊も目の当たりにした。遺跡群内の仏陀四面立像(Preah Chaktomuk)はフン・セン前首相の寄進により修復されていた(画像3)。

(画像3)

(画像4)

エ. サンボール・プレイ・クック遺跡群:30年ぶりに訪れたため修復の進展に感銘を受けた。ハリハラ神像のレプリカが安置された祠堂N10は往時の姿を彷彿とさせるものであったが(写真4)、UNESCO等はレプリカの設置には否定的の由で、カンボジア人の参拝者にとって遺跡のどのような保存・修復が望ましいのか考えさせられた。

オ. コンポン・チャム州のKuk Preah Theat(画像5)とタケオ州のAsram Moha Rusei(画像6)はカンボジアでは稀有の玄武岩による遺跡であり、南インドの建築様式の強い影響が指摘される玄武岩の遺跡が何故コンポン・チャム州とタケオ州に残っているのかは、後者からギメ東洋美術館展示のハリハラ神像(画像7)が出土していることから、ハリハラ信仰の受容と伝播にも関わる謎であり、両遺跡の部材の比較・分析の先行研究を踏まえ、2つの遺跡の関係について更に調査を進めたい。

(画像5) (画像6) (画像7)

カ. カンポート州の洞窟遺跡は、自然石(鍾乳石)をリンガに見立てた、初期のシヴァ信

仰形態を想像させるものであった。供物等が置かれていることは、今日に至るまで近隣住民の信仰の対象であることが看取された。また遺跡へのアプローチは要人(ホー・ナム・ホーン元外相)の寄付により整備されており、このような遺跡の保護が民意を得る上で重要であることが推察された。」

キ. Phonm Bayangは604(~605)CEと624(~625)CEに言及のあるK.13を始めとする複数の碑文が発見されている比較的規模の大きい遺跡で、山岳信仰との関係等7世紀初めのシヴァ信仰を考える上で示唆に富む遺跡であった。現存するレンガの祠堂にはサンボール・プレイ・クック遺跡群におけるものと類似の「飛ぶ宮殿」の浮彫が見受けられた。

2024年度

インドネシア /東ヌサトゥンガラ州 他

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士後期課程

織田 悠雅

調査地:インドネシア共和国 東ヌサトゥンガラ州、中ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州

調査・研究課題名:現代インドネシアの宗教間関係に関する人類学的考察 ~ジャワ・フローレスの地域間比較とカトリック巡礼地~

詳しく見る

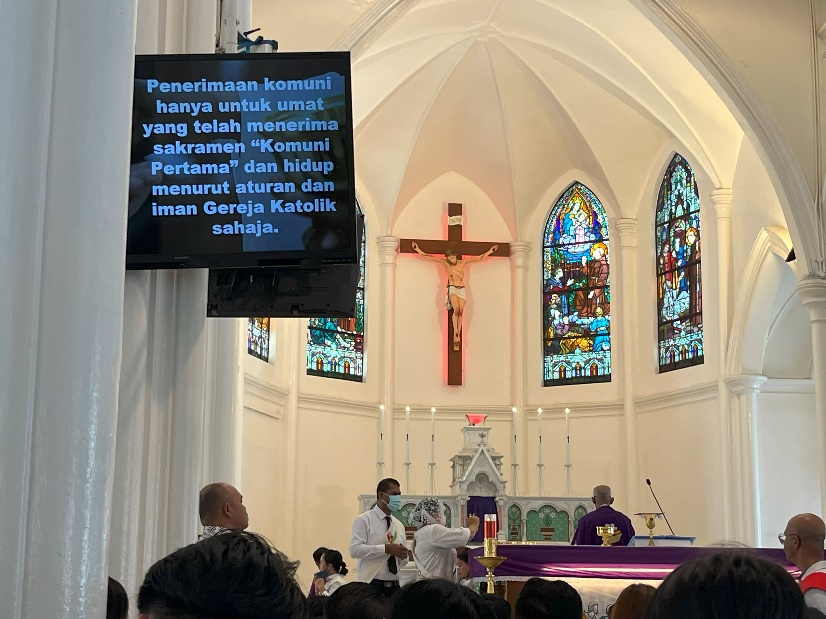

1. 調査概要

本調査は、2024年8月28日から9月18日にかけて、インドネシア共和国東ヌサトゥンガラ州、中ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州に滞在し実施したものである。本調査の目的は、インドネシアにおいて2000年代後半以降に展開する宗教的不寛容の高まりが、ミクロ社会においてどのように展開しているのかについて、参与観察や聞き取り調査によって明らかにすることであった。その具体的な調査内容としては、1)ジャワにおけるカトリック巡礼地建設をめぐる関係、2)宗教的多数派と少数派が入れ替わる2地域における関係、の2点について検討することであった。4回目の訪問となったジャワ地域と違い、初訪問の東ヌサトゥンガラ州フローレスでは調査が想定通りの調査遂行が困難な部分もあったが、インドネシア・カトリック教会の一大拠点であるフローレスを訪問し調査できたことで、インドネシア・カトリック教会の全体像をつかむための視点を得ることのできた貴重な機会となった。

2. 調査旅程

- 8/28-8/30:羽田空港⇒シンガポール・バリ・エンデ経由⇒マウメレ

- 8/31-9/5:東ヌサトゥンガラ州シッカ県マウメレ滞在

- 9/5-9/6:マウメレ⇒エンデ・バリ経由⇒ジョグジャカルタ国際空港

- 9/6-9/11:中ジャワ州マゲラン県S町滞在

- 9/11-9/18:ジョグジャカルタ特別州スレマン県滞在

- 9/18-9/19:ジョグジャカルタ国際空港⇒シンガポール経由⇒羽田空港

3.調査内容

①インタビュー調査

- 慣習法的実践とカトリックとしての宗教実践に関する聞き取り(マウメレ)

- 異宗教間結婚の経験に関する聞き取り(ジョグジャカルタ)

- 巡礼地建設をめぐる協力・対立に関する聞き取り(ジョグジャカルタ)

②文献収集

- レダレロ出版:フローレス島における、歴代司祭らの伝記、教会史関連書籍、教会と政治関連書籍などを購入。

- カニシウス社(カトリック系出版社)売店:教会史関連書籍、教会と政治関連書籍購入。

- Kolese St. Ignatius図書館(イエズス会高等神学院併設図書館):カトリック巡礼地の発展に貢献した、マングンウィジャヤ司祭関連の書籍・論考を中心に閲覧。複写と写真撮影。

- Gramedia(一般書籍、教育書籍の販売書店):教皇のインドネシア訪問に合わせて出版された書籍を2点購入。

③教会活動の参与観察

- 主日ミサへの参加(3か所)

- 初金曜日ミサへの参加

- 国家聖書月間(Bulan Kitab Suci Nasional, BKSN)の集まりへの参加

④巡礼地の訪問

- すべての民の御母像(東ヌサトゥンガラ州シッカ県)

- レラのファティマの聖母(東ヌサトゥンガラ州シッカ県)

- ガンジュラン寺院(ジョグジャカルタ特別州バントゥル県)

- 愛の母聖母寺院(ジョグジャカルタ特別州バントゥル県)

4.調査で得られた知見・視点

①新設されたカトリック巡礼地をめぐる宗教間関係の実例:紛争回避のための実践

今回の調査では、昨年建設された新しいカトリック巡礼地(ジョグジャカルタ特別州バントゥル県)を訪問し、管理人の信徒の方から話を伺うことで、建設の経緯や、建設過程の中におけるカトリック信徒たちの宗教間関係への対応や工夫について聞き取ることができた。

まず、巡礼地を含む一帯の土地は、森を切り開いた段々状の地形になっており、一番上段で通りから見える場所が駐車場、2段目3段目がカトリック信徒たちの墓地、4段目に火葬後の灰を保管し祈りをささげるための聖堂が、通りからは全く見えない最下段の5段目に巡礼地であるマリア像を安置する寺院が位置していた。

巡礼地としての寺院が建設されたのは昨年(2023年)のことであるが、巡礼地を含む一帯の土地をカトリック信徒たちが購入し活用するようになったのは、20数年ほど前のカトリック信徒向けの墓地建設がきっかけであった。当時、近隣住民の一部に不寛容な人がおり、カトリック信徒たちは地域にある公共のお墓に受け入れてもらえなかった。そこで、近隣住民から許可を取り、ムスリム住民から森であった現在の土地を購入して、墓地を作ることになった。年数が経つにつれて墓地が手狭となったため、埋葬から8年後に掘り起こして綺麗に整えてから火葬を行い、その灰を保存する方式にすることで、新たなお墓を作るスペースを確保するようになった。その際発生した灰を保存しておくための聖堂が2年前に建設された。

そして昨年、この土地に巡礼地建設が行われた。寺院は最下段に建設されたが、その理由として管理人の方が語ったのが、通りから見えにくいところに作ることで宗教間の紛争を回避するということだった。当初の予定では、聖堂の一段上にあたる上から3段目のスペースに建設することになっていた。しかし、3段目では通りから見えてしまうということで、最下段へ建設場所を変更したという。確かに調査者の訪問時も、通りから見てどこに寺院があるのかが全く分からず、4段目から寺院に至る階段を降りることで初めて寺院の姿を見ることができた。

建設に当たっては、近隣住民に連絡し、寺院のモデルとなったガンジュラン寺院へ連れていき、こういうものを作るのだということを説明するなどの努力を重ね、行政からの建設許可に必要な近隣住民の署名を集めたというエピソードを聞くことができた。また、実際の建設時には、カトリック信徒だけではなく、ムスリムの近隣住民も建設に協力した。建設後に催された司教による祝福ミサの際には、聖堂で司教がマリア像を祝福したのち、ムスリムの住民が一緒に下まで像を担いで寺院に安置したということであった。

今回の例からは次の3点、①お墓探しという宗教的少数派が抱える課題から土地の歴史が始まっている点、②巡礼地の建設予定地等において宗教間関係を刺激しないような工夫がなされている点、③実際の建設過程や創設後の式典などには近隣住民の協力がみられる点、をうかがい知ることができた。一方で、今回の聞き取り調査では、そのように宗教間の紛争回避のための工夫が必要な地域であるにもかかわらず、なぜ巡礼地を新設することになったのかの経緯や理由について理解することができなかった。この点については今後の調査課題としたい。

写真①②:昨年建設されたカトリック巡礼地。寺院の形をしており、中にマリア像が安置されている。

②インドネシア・カトリック教会の全体像をとらえる視点:カトリック系出版文化の広がり

今回初めて訪問した東ヌサトゥンガラ州のフローレス島は、インドネシアでは珍しい、人口の多数派をカトリックが占める地域である。それゆえ、現地文化とカトリック教会の関係、司祭養成と宣教師としての派遣、独自のカトリック系出版文化などについて知見を広げることができた。本節では特に、出版文化について取り上げる。

今回訪問したシッカ県は、フローレス全島のカトリック司祭養成拠点である。そのため、神学生が共同生活を行う神学校が数多く立地し、その中心に哲学や神学を学ぶ高等教育機関としてレダレロ哲学・クリエイティブ技術大学(Insitut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero)がある。この大学の出版部門がレダレロ出版(Penerbit Ledalero)である。

今回はこのレダレロ出版の倉庫を訪問し、書籍の閲覧や購入を行った。その際ジャワ島では流通しておらず認知されていない本が多くあることを発見した。特筆すべきは、インドネシア・カトリック教会史の大書である、オランダ人神学者のステーンブリンク(Steenbrink)によるインドネシア・カトリック教会史三部作が翻訳され、出版・販売されていたことである。このステーンブリンクによる三部作は英語で出版されたものであり、ジャワ島においては主に英語で読書ができる層の人たちのみが存在を把握しているものである。後日ジョグジャカルタにあるカトリック系図書館でも所蔵状況の確認を行ったが、英語版があるのみでインドネシア語版は所蔵されていなかった。この他にもフローレス島の調査をもとに描かれた民族誌のインドネシア語訳や、フローレス島での宣教活動をおこなった宣教師たちの伝記、中にはインドネシア・ナショナリズムとカトリック教会の関係に関する思想的な学術書なども取り扱われており、インドネシア語で展開する独自のカトリック系出版文化の存在を認識した。

調査者はこれまで主にジャワ島で調査を実施してきたため、インドネシア語で展開するカトリック系出版について、ジャカルタを拠点とするオボール社(Obor)、ジョグジャカルタのカニシウス社(Penerbit Kanisius)を中心にとらえてきた。しかし、今回フローレス島を訪問しそこで広がる独自の出版文化や思想的潮流を見ることができたことで、ジャワ島内の出版物だけではなくフローレスも含めたインドネシア全体で展開するカトリック系出版物に目を向けていく必要性を実感した。

写真③(左)レダレロ出版の倉庫にて

写真④(右)フローレス島シッカ地方の衣服を着た聖母マリア像。

5.調査の反省

今回の調査の反省点は、初訪問で土地勘がなかったことや事前の調査設計が不十分であったことから、フローレス島での宗教間関係に関する聞き取り調査を十分に実施することができなかった点であった。カトリックが圧倒的に多数派を占める地域の特性上、ムスリムの方々と会うこと自体が稀であったため、カトリック多数派社会における宗教間関係に関して思うように調査を行うことが困難であった。しかし、街中ではあまり見かけないムスリム女性が商店の店頭ではよく見かけること、ジャワでは考えにくいカトリック神学校への州政府による資金的援助を目にするなど、ジャワとは違った宗教的世界が広がっていることを理解することにつながる訪問でもあった。今後は、ネットワーク構築や調査プランの練り直しを行いながら、継続的にフローレス島での調査を実施することで、今回残された課題に取り組んでいきたい。

日本 / 佐賀県鳥栖市

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

今井 祥人

調査地:日本 佐賀県鳥栖市

調査・研究課題名:佐賀県鳥栖市における、サッカー・チームを中 心とした多文化共生の実践に関する社会学的 調査

詳しく見る

1. フィールドワークの目的

植民地支配の影響により日本に定住している朝鮮人またはその子孫(在日コリアン)は戦後日本社会において様々な差別に直面してきた。特に、朝鮮学校出身の在日コリアンに至っては、社会的、構造的な抑圧を受けて来た。プロ・サッカーにおいても例外ではなく、在日コリアンサッカー選手に対する民族、ルーツを理由とした差別的言動は後を絶たない。一方、選手の応援を通じて、日本人サポーターが今まで関心の無かった在日コリアンと「出会い」、自らの歴史認識を再構成する可能性もある。本調査はサッカー・サポーターの在日コリアンサッカー選手への応援を通じた他者理解の実践とその様相を明確にすることを目的とした。

調査者は2024年8月4日から8月17日にかけて、佐賀県鳥栖市に滞在した。当該地域をホームタウンとするJリーグチーム、サガン鳥栖FCが拠点を構える。サガン鳥栖は過去10年で他クラブによっては2倍以上にもなる多数の韓国籍選手が所属している。現在、当該クラブには1名の在日コリアン選手が所属しており、チームを象徴する選手として活躍している。調査者は試合日のスタジアムやスポーツバーを訪ねた。サガン鳥栖サポーターに対して、在日コリアンをどのように知ったのか、チームの在日コリアン選手に関してどのような印象を受けたのか聞き取りを行った。その他、当該チームの関係者、佐賀県の国際交流協会も訪問し佐賀県ないしは鳥栖市における多文化共生の取り組みや現状を把握し、クラブチーム、地域における多文化共生の取り組みについても伺った。

2. 調査内容

①サガン鳥栖サポーターへの聞き取り

10代~50代の男女4人へのインタビューを実施した。いずれの方も月に1,2回ほど現地で観戦をしている。多いとアウェーの試合も必ず観に行く方もいる。

②サガン鳥栖の試合観戦

8月11日に駅前不動産スタジアムで行われたリーグ戦の試合を観戦し、応援に関する参与観察、サポーターへの聞き取りを実施した。

③佐賀市内のスポーツバーの訪問

聞き取りに協力してくれたサポーターと共に佐賀市内にあるスポーツバーを訪問し、サガン鳥栖のアウェーの試合を観戦した。スポーツバーで展開される日常的な会話や行動を通じて、サポーターへの更なる聞き取り、参与観察を行った。

④さが多文化共生センターの訪問

公益財団法人佐賀県国際交流協会が運営するさが多文化共生センターを訪問した。サガン鳥栖、JICA佐賀、佐賀県国際交流協会が共同で主催した「Sagan World Cup」の取り組みや佐賀県内での多文化共生の現状について聞き取りを行った。

3.フィールドワークで得られた知見

①サポーターにとっての「自己化」/「内なる他者」化/「他者化」

多くのサガン鳥栖サポーターは在日コリアン選手を特別視していなかった。これには、「サガン鳥栖らしさ」にまつわる集合的アイデンティティが関係しており、サポーターにとって、この形成に韓国人(ニューカマーの韓国籍の人びと)選手、監督が多く関わってきたことが理由に挙げられる。2011年のJ1昇格時に韓国人が監督を務めていたほか、エースナンバーの10番が韓国人選手だったことなど、サガン鳥栖の文化、プレースタイルの形成に韓国人が大きく関わってきた。特に、韓国人監督がチームを率いていた時に、現在の「泥臭く、最後まで走りぬく」プレースタイルを確立し、サポーターの中で想像される「サガン鳥栖らしさ」のイメージを築き上げた。韓国人の選手、監督に「支えられてきた」という記憶から、サポーターは在日コリアン選手も同様に応援していた(=「自己化」)。

現在在籍している在日コリアン選手の出自に関して、多くのサポーターは当該選手が日本国籍を取得したことをきっかけに「気づいた」、ないしは在日コリアンについて調べたと話す。サポーターらは当該選手も韓国人選手と同様に「サガン鳥栖らしさ」を体現する一員と見ていた。一方、聞き取りの中で日本国籍取得の話題となったことで、サポーターは当該選手を「サガン鳥栖の選手」から在日コリアンという日本社会における「他者」に置き換えていた。サポーターからは日本代表で活躍することへの期待や、日本の文化に「溶け込んでいる」ことに対する「他者」への好感を述べていた。

しかし、サガン鳥栖において期待外れのプレーをすることや、チームに関係の無い韓国や在日コリアンに関する話題には拒否感を示すサポーターもいた。あるサポーターは領土問題や歴史認識問題をめぐる政治問題を受けて「韓国は嫌い」と話すが、K-POP等の韓国文化や応援チームの韓国人選手とは「別に考えている」という。また、別のサポーターは今年、全国高校野球選手権大会で優勝した京都国際高校を受けて、「韓国語の校歌を聞きたくなかった」との旨を他のサポーターから聞いていた。サポーターによっては「サガン鳥栖」と日常を切り離し、日常における「非ナショナルなもの」を排除する(=「他者化」)傾向が見られた。

先行研究では、スポーツ・メディアにおける「在日コリアン」の言説において、「自己」/「他者」に二分する「語り分け」の構造が見られた。端的に言えば、日本に都合のいいことは「自己化」し、そうでなければ「他者化」するということである。それに比べ、本調査では在日コリアンに対して「自己」/「他者」に、「内なる他者」の見方が加わっていた。「内なる他者」とは、スポーツ・メディアのナショナリズム言説の議論において、ネイションの枠組みにおける「我々」の意識に参入する移民選手や国籍変更選手の事を指す。サポーターの「内なる他者」という視点から、在日コリアンが「自己」と「他者」に連鎖的に遊動する関係性が見えた。

また、「自己」と「他者」の境界性の要素にチームの集合的アイデンティティが大きく関与している事が分かった。チームの集合的アイデンティティはヨーロッパのサポーター研究において、サポーターから見た包摂と排除の重要な要因とされていた。単発的な調査ではチームの集合的なアイデンティティを検討できるほどの情報はなかったが、本調査ではサポーターとのロングインタビューと参与観察を通じてサガン鳥栖としての明確な集合的アイデンティティが表れていた。

②サポーターの情報収集する習慣

本調査では、サポーターは選手に関する詳細な情報収集を習慣的に行っているということが分かった。スポーツバーで聞き取りを行ったサポーターと試合を観ている中で、移籍したばかりの選手の経歴や出身地をくまなくチェックしていた。情報収集のプロセスにおいて、サポーターは在日コリアンの選手が朝鮮学校出身であることを知り、韓国人選手とはバックグラウンドが異なることに気づいていた。その他、選手名鑑やテレビ中継などで在日コリアンと韓国人の表記が漢字とカタカナで区別されており、サポーターは在日コリアンに気づくとも言っていた。

申請者の論文の重点は特定の選手を応援する、いわゆる「個サポ(個人サポーター)」の知的実践である。在日コリアン選手を応援する「個サポ」らは、応援活動を通じて、在日コリアンに関する知的実践を各々行うことで、一見無関係に見えるサガン鳥栖の選手と日本社会の排除の構造との関係性に気づくことがこれまでの調査で分かっていた。

「個サポ」の実践における大前提として、情報収集をする習慣というサポーター全般的な特徴が本調査を通じて明らかになった。

③日常における在日コリアンとの交流

「個サポ」だけではなく、サポーターの生活する日常にも、他者理解の契機が存在する。佐賀県鳥栖市は川崎や大阪と比べれば、在日コリアンの集住地域とは断定できない。その中で、サガン鳥栖の韓国語通訳の在日コリアンのスタッフが市民向けに韓国語講座を開いている事や、サポーターがサガン鳥栖の韓国籍のユース選手にボランティアとして日本語の支援を行っている事が分かった。サガン鳥栖側から地域に対して包括的に他者理解に取り組む活動が行われている。

これらの機会は全てがサガン鳥栖側の提供であるとは言えないものの、他者理解の機会を提供するという姿勢はサガン鳥栖側としても意図があった。あるサガン鳥栖の関係者は技能実習生が佐賀県において増えている現状と絡めて、多文化共生の現状は「無関心でもいいけど、もう本当世の中は色んな事に対して無関係ではいられない」と話していた。サガン鳥栖が中心となって開催した、佐賀県内の留学生、技能実習生の地域交流を図ったフットサル大会である「Sagan World Cup」も他者理解のきっかけをもたらすものとなっている。

調査前は佐賀県鳥栖市の地域の特徴から、地域性から在日コリアンの交流を見出すのは難しいとしていた。本調査を通して、物理的な意味での地域と関係なく、クラブチームから発露される「想像された」ローカリティの中で、サポーターが他者理解の実践に取り組んでいる様相が伺えた。

4.フィールドワークではわからなかったこと、今後の調査、研究の方向性

今回の調査では以上のような知見を得られたものの、反省点もあった。一つは、事前に許可を得た調査者にしかインタビューが出来なかったことである。2週間という短い期間だったものの、調査者として積極的にスタジアムで声をかけて取材をするという行動までには至らなかった。連敗を重ね、降格の危ぶまれるチーム状況の中でまともに調査が出来る状況ではなかったことが原因の一つである。事前に許可を得た方以外にも、スタジアムにおいて様々なサポーターに対して非構造的な聞き取りを行っていれば、本調査とは異なる見解が得られたかもしれない。

また、それに関連して、在日コリアン選手本人に対して聞き取りが出来れば本望であった。しかし、先述したようにチームの状況を鑑みると、個人的な聞き取りが出来る状況ではなかった。もしこれが実現していれば、サポーターと選手の間の在日コリアンの解釈の違いや相互的な関係性が詳細にわかっていたかもしれない。

佐賀県地図、https://power-point-design.com/ppt-design/saga-for-powerpoint/より一部調査者加工

駅前不動産スタジアム、佐賀県鳥栖市、調査者撮影

スポーツバー、佐賀県佐賀市、調査者撮影

中国 / 遼寧省大連市旅順口区

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

PIAO YONGJIN

調査地:中国 遼寧省大連市旅順口区

調査・研究課題名:大連市・旅順における歴史的記念施設の調査と安重根の平和思想

詳しく見る

1. 調査概要

本調査は、中国遼寧省大連市を対象に、特に同市の旅順口区を中心として、2024年8月17日から8月24日までの1週間にわたり実施した。

旅順口区は、清朝時代に要塞化され、地政学的に重要な軍事拠点として位置づけられてきた。1894年の日清戦争後、日本が一時的にこの地を占領したが、その後、列強間の勢力争いによりロシアの租借地となった。しかし、1904年~1905年の日露戦争を経て、日本が再びこの地域を支配し、軍事要塞としてさらに強化された。同時に、旅順監獄をはじめとする施設が設置され、政治犯や反体制派の収容に利用された。

現在、旅順口区は歴史的な軍事遺構や観光地として注目されており、戦争や植民地支配の記憶を伝える重要な場となっている。日本統治時代の建築物や遺跡も多く保存されており、その歴史的価値が高い。

さらに、この地域は大韓帝国の愛国義士・安重根にまつわる歴史的な場所としても知られている。彼は1909年に日本の初代内閣総理大臣であった伊藤博文を暗殺し、その後、関東高等裁判所で裁判にかけられ、旅順監獄に収監された。この監獄は現在、旅順日露監獄旧址博物館として公開されている。

本調査では、安重根に関連する記念施設の展示内容や保存状態を考察し、韓国人観光客がこれらの施設をどの程度訪問し、どのように受け止めているかを探った。また、安重根が著した『東洋平和論』が現代における平和構築や地域協力にどのように寄与できるかについても検討した。これにより、安重根の歴史的意義と思想がどのように評価されるべきかを明らかにし、地域の平和と協力の促進に資するための手がかりを提供することを目指している。

2. 調査対象地と調査方法

2-1. 調査対象地

本調査は予備調査として実施したため、できるだけ多くの場所を訪れることを目指した。調査範囲は、大連市の最南端に位置する大連市旅順口区から、市内中心部の大連市街、さらに大連経済開発区に含まれる金州区まで、南から北まで幅広く巡った。

大連市の地図

大連市旅順口区では、主に歴史的な軍事遺構や観光地を中心に調査を行い、具体的には、旅順日露監獄旧址博物館や関東高等裁判所、旅順博物館など、地域の歴史に深く関わる施設を訪問した。また、白玉塔や旅順口港といったところも巡り、さらに旅順口区の最南端に位置する黄海と渤海の境界線にも足を運んできた。

旅順の地図

また、大連市金州区では、現地での観察調査は行わず、インタビュー調査を中心に実施した。具体的には、大連大学歴史学科の刘秉虎教授と、大連安重根研究学会の会長である金光哲氏にインタビューを行い、安重根義士の歴史的意義に対する地域社会での評価や、彼の思想の現代的な解釈について専門的な見解を伺った。

さらに、大連市は、単なる観光地を超え、多文化共生の歴史的モデルの役割を果たしている都市である。19世紀末から20世紀初頭にかけてロシアと日本の統治下に置かれ、その後も多くの外国文化が流入したため、現在の建築様式や都市計画、生活文化に影響が色濃く残っている。その影響がどのように表れているのかを観察ため、大連市の市街地も巡り、観察を行った。

2-2. 調査方法

調査方法は、次の3つのアプローチで構成されている。

(1) 観察調査:歴史的記念館や博物館を訪問し、安重根に関連する展示品や展示内容を確認した。また、来訪者の反応を観察し、さらに大連市と旅順の風土人情についても調査を行った。過去の歴史が現在の生活文化や都市の風景にどのように影響を与えているかも確認した。

(2) インタビュー調査:大連大学歴史学科の刘秉虎教授、大連安重根研究学会の会長・金光哲氏、および関東高等裁判所の館長・郑春梅氏にインタビューを行った。韓国人観光客の訪問状況とその傾向、安重根に関する記念館の設立背景、安重根研究学会の現在の活動内容、および地域社会との関わりについて意見を伺った。

(3) 文献調査:当地で入手した書籍をもとに、安重根が受けた11次の審問の記録を読み、彼の裁判の過程を了解した。また、安重根の自伝『安応七歴史』を通じて、当時の彼の監獄生活の詳細を把握した。

3. 調査内容

3.1 旅順日露監獄旧址博物館と関東高等裁判所の設立背景と展示内容

3.1.1 旅順日露監獄旧址博物館

旅順監獄は、ロシア帝国によって1902年に建設が始まり、1907年に完成した。施設内には18棟の病棟と275室の監房、15棟の工場、1棟の教誨堂があり、敷地面積は2.6万平方メートルに及んでいる。外壁は高さ4メートル、厚さ725ミリの赤レンガで築かれ、最大で2000人以上を収容できた[旅顺日俄监狱旧址博物馆,2024]。

1971年7月に旅順日露監獄旧址博物館として開設され、1988年には国務院から「全国重点文物保護単位」に指定され、2005年には中央宣伝部から「全国愛国主義教育示範基地」として認定された。さらに、2009年には国防教育委員会から「国家級国防教育示範基地」に指定され、2013年4月25日からは博物館が全面的に入場無料で公開され、年間40万人以上の来館者を集めている。

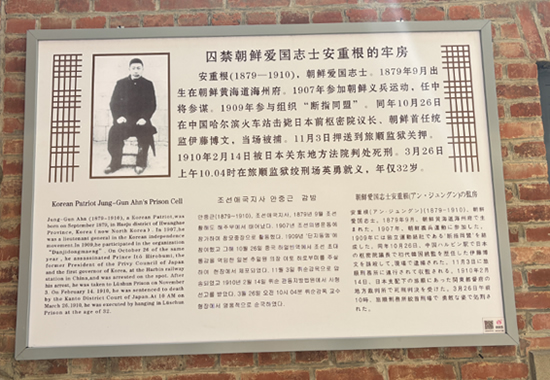

旅順日露監獄旧址博物館

自助讲解器(セルフガイド端末)が提供されており、中国語、韓国語、英語の三か国語に対応している。

展示品についての解釈は、主に中国語、韓国語、英語の三か国語で記載されており、安重根が収監された監房の説明には日本語も併記されていた。それぞれの言語で書かれている内容はほぼ同一であり、特に意味や表現において顕著な違いは見られなかった。特に印象的だったのは、刘秉虎教授とのインタビューで、展示品の韓国語の解釈が韓国人によって執筆されたものであるという点だった。

安重根の監房

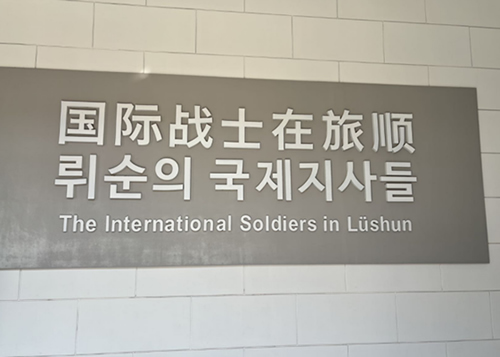

また、旅順日露監獄旧址博物館には2009年に設立された「国际战士在旅顺」(旅順における国際的な義士たち)という展示会もあり、600㎡の広さにわたる展示スペースでは、安重根をはじめとする多くの韓国独立運動家(申彩浩、李会荣、崔兴植、柳相根)が紹介され、彼らの業績や当時の朝鮮における抗日運動の歴史が詳しく展示されていた。

「国际战士在旅顺」(旅順における国際的な義士たち)展示会

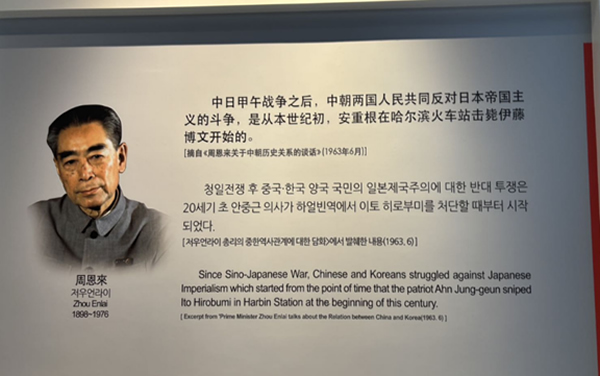

展示館の冒頭は、周恩来の言葉で始まっている。

この展示会は、もともと韓国の旅順殉国記念財団(現・世界平和統一家庭連合)は10年前から安重根単独の展示会を開催したいと望んでいたが、刘秉虎教授とのインタビューで、中国政府がその申請を受理しなかったことが分かった。これは、中国で安重根一人に焦点を当てた展示会を大規模に開催することが、政治的・歴史的なバランスの観点から難しいと判断されたためである。そのため、刘秉虎教授は、「安重根展示会」ではなく、「国际战士在旅顺」(旅順における国際的な義士たち)というテーマで展示を企画することにした。これにより、安重根に加え、同じ時代に戦った他国の義士たちにも焦点を当て、歴史的な視点を広げることで、中国政府の理解と協力を得られるよう工夫したのである。展示会の始まりに周恩来の言葉が引用されたのも、その意図を反映している。

また、中国政府が慎重な態度を取った理由の一つとして、韓国の旅順殉国記念財団に統一教会の関係者が含まれていることが挙げられる。安重根記念館の設立および運営において、統一教会の影響が及んでいるとの指摘もあり、中国政府としてはその点に懸念を抱いていた。こうした状況は、政治的・宗教的な微妙なバランスを要するため、政府にとって取り扱いが難しい問題となっていた。

3.1.2 関東高等裁判所

関東高等裁判所は、旅順日露監獄旧址博物館と隣接する場所に位置しているが、記念館としての公開時期が旅順日露監獄旧址博物館よりも遅い。さらに、同裁判所は「全国重点文物保護単位」に指定されず、「省級文物保護単位」にとどまっている。

関東高等裁判所は、1906年に関東都督府の設置とともに設立された。その後、2006年5月に博物館として公開され、省級文物保護単位に指定された。しかし、館長の郑春梅氏によると、旅順には多くの歴史記念文物が存在するため、裁判所は省級文物保護単位に指定されてはいるものの、経済的な運営が難しい状況にあるという。そのため、入場料が無料の旅順監獄とは異なり、関東高等裁判所では15元(約300円)の入場料を設定している。さらに、運営を維持するためには、韓国の旅順殉国記念財団、大連韓人会、および韓国国家報勲部(국가보훈처)からの支援を受けていると述べている。

また、ここで展示されている資料は、すべて中国語、韓国語、日本語、英語の4か国語で解釈が提供されていた。これらの解釈は、近代史の専門家によって執筆されたものであり、その内容は刘秉虎教授が最終確認を行ったものである。さらに、言語間で特に意味の異なる部分は見受けられなかった。

3.2 安重根の監獄生活

まず、自伝『安応七歴史』から見ると、最初の監獄生活について次のように記されている。

「…典獄長の栗原氏と看守長の中村氏は、いつも私に特別な配慮をしてくれた。毎週一度の入浴が許され、毎日午前と午後にそれぞれ一度、私を牢から事務室に連れ出し、各国の高級タバコや洋菓子を渡してくれた。さらに、お茶を振る舞い、満腹になるまで食事を提供してくれた。朝・昼・晩の三食は最高品質の白米で、上質な下着と4枚の布団も与えられた。毎日、みかん、リンゴ、ナシなどの果物が何度も届けられ、牛乳も1本ずつ提供された。これは、園木氏が特別に配慮してくれたものだった。また、溝渊検察官は、鶏肉やタバコをわざわざ買ってくれた。これほどの優遇を受けたことに、私は心から感謝しており、言葉で尽くすことができない…」

このように、安重根は監獄内で苦しむこともなく、むしろ非常に手厚い待遇を受けていたことがわかる。その後、彼は死刑判決を受け、東洋平和論や評論の執筆を始めた。この期間中に、数百枚の書法作品を書き、それらを裁判所や監獄の役人に贈った。

「…そこで、私は『東洋平和論』の執筆を始めた。当時、裁判所や監獄の役人たちは、私の書を記念として残したいと考え、数百枚の絹の紙を用意して、私に題字を書いてほしいと頼んできた。断ることもできず、自分の拙い筆跡を恥じることなく、毎日数時間にわたって書き続けた…」

「…囚われの身となってからは、青木部長と看守の田中氏という、特に親しい二人の友人ができた。青木氏は温厚で公正な性格の持ち主で、田中氏は韓国語を話すことができた。彼らは細やかな配慮で私を支え、二人との間には兄弟のような絆が生まれた…」

このように、安重根が収監されていた期間は、厳しい拷問などを受けることはなく、むしろ身体的にも精神的にも安定した生活を送っていたといえる。途中、検察官の態度が突然変化したり、死刑執行の時期が繰り上げられるといった事象が見られたものの、当時の日本政府の政策とは別に、旅順における日本人たちは安重根との人間的な関係を構築しようと努めていた。彼らは、単なる収監者と監視者という関係を超え、相互理解に基づく人間的な交流を図っていたことが示唆される。

そうなると、当時の旅順における日本人たちが、なぜ安重根に対してこれほど手厚い待遇を与えたのかが重要な疑問として浮かび上がる。また、事件の詳細に立ち戻ると、伊藤博文暗殺事件には安重根以外にも3人の共犯者が存在した。禹徳淳は殺人幇助および殺人予備罪により懲役3年の判決を受け、曹道先と劉東夏は幇助罪により懲役1年6ヶ月の刑に処された。

しかし、安重根の取り調べ記録によれば、これら3人は事件に深く関与していなかったことが示されている。劉東夏と曹道先は、ロシア語ができるために通訳として連れてこられただけであり、禹徳淳は安重根が彼の信頼性を試すために参加させたにすぎなかった。さらに、検察官から「禹徳淳を信頼できるか」と尋ねられた際、安重根は「そうは思わない」と答えている[郭富纯, 2003]。

また、劉東夏は若年であったため、取り調べ中に怯え、混乱して嘘やでたらめを言うことさえあったとされる。この人々の中で、安重根は日本人に特に学識が深く、志が大きい人物として映ったのだろうか。

さらに考えてみると、旅順の日本人たちが伊藤博文を暗殺した安重根を尊敬した理由の一つは、彼が単に「大韓帝国」の独立を求めただけでなく、東洋全体の平和を提唱していたことにあるのではないだろうか。彼が敵国である日本の平和までも願ったその思想は、当時の日本人に強い印象を与えたと考えられる。そのため、旅順の日本人たちは、安重根を単なる犯罪者としてではなく、信念と理想を持った人物として尊重し、手厚い待遇を与えたのではないか。また、安重根自身も監獄生活を通じて、すべての日本人が悪ではないことを実感し、そこで西洋文化にも触れる機会も得た。こうした環境の中で、彼は「東洋平和論」を執筆することができたのだろう。今、私たちが恐れるような「監獄」で、当時の安重根にとっても、旅順の日本人にとっても、むしろ新たな出会いや思想を深める場となった可能性があると思われる。

安重根を「テロリスト」と呼ぶか、それとも「英雄」と評価するかは、彼の行動を単純な二元論で捉えることは難しい。安重根を「テロリスト」か「英雄」とする二項対立の枠組みでは、彼の本質を見落としてしまうだろう。むしろ、彼の思想と行動の核心には、東洋全体の平和を願う強い理想があったことが見逃せない。旅順での彼の生活や日本人との交流を振り返ると、彼の行動を評価する際には、「平和」という文脈が不可欠であるといえる。

3.3 大連安重根研究学会での「安重根先生」

大連安重根研究学会では、安重根の平和思想をナショナリズムから切り離して捉えることを重視していると、刘秉虎教授は述べている。彼らは、安重根の思想を韓国の民族主義に限定せず、東洋全体の平和に貢献する普遍的な価値として評価している。そのため、学会では彼を「安重根先生」と呼んでいるという。

さらに、安重根を単に歴史的な人物として学ぶことを超えて、彼の平和思想を空気のように日々の生活に取り入れることが、学会の最大の目標であると刘秉虎教授は述べている。これは、安重根の理念を単なる過去の教訓としてではなく、現代社会に生かし続けることを目指していることを意味している。

日中韓朝の四か国の関係が絶えず軋轢を引き起こしている原因について、金光哲会長は、「それぞれの国が異なる価値観を持ち、共通点ではなく相違点を探そうとする姿勢が影響しているのではないか」と述べた。学会では、こうした状況を改善するために、四か国間の共通点を見つけ出すことを重視し、さまざまな取り組みを準備しているという。

その一環として、大連市を「平和シティー」として申請する計画も進められている。大連市は、約50年間にわたる植民地支配を経験した背景を持ち、戦争の影響から現在の暮らしに至るまで、大連市の歴史的経験を活かし、平和の理念を地域社会に根付かせようとしている。旅順での平和フォーラムの開催も計画されており、SNSで「金酱学社」および「神秘东方平和收藏馆」というアカウントも運営し、平和の啓発活動に取り組んでいる。「金酱学社」では、発酵食品が日中韓朝の四か国の食文化に欠かせないものであることを強調し、共通の文化的基盤を通じて相互理解を促進することを目指している。一方、「神秘东方平和收藏馆」は、展示物には陶器、石器、玉器、さらには木器など、多岐にわたる伝統的な工芸品を紹介している。このアカウントの活動は、単なるアート展示にとどまらず、過去の歴史遺産を通じて、共通の文化的遺産を発見・共有し、地域間の相互理解を促進することを目指している。

4.結論と今後の展望

今回の予備調査を通じて、大連市について全体的な情報を把握することができたと考える。今後は、この予備調査で得た成果を基に、19世紀末から20世紀初頭にかけての日本による旅順の歴史についてさらに学び、当時の状況を可能な限り再現することを目指す。これにより、彼の評価を見直し、単なるナショナリズムの枠を超えた平和の象徴として位置づけることが課題となる。

参考文献

郭富纯. 旅顺日俄监狱实录[J]. (No Title), 2003.

旅顺日俄监狱旧址博物馆,旅顺日俄监狱旧址博物馆简介http://wenda.bendibao.com/tour/20191031/91210.shtm, 2024年10月20日

トーゴ / ロメ 他

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

中村 克己

調査地:トーゴ共和国 ロメ、ソコデ

調査・研究課題名:トーゴ共和国のリン酸肥料開発が農業・土地環境に及ぼす位置付けと課題 ― リン鉱石採掘・精製地及び周辺農村の現地調査 ―

詳しく見る

1.調査概要

農業がGDPの大部分を占めるトーゴでは、農産物(主食作物(キャッサバ、コメ等)、換金作物(綿花、カカオ等))の農業生産性が低いことを課題としている。この課題を克服するため、トーゴ政府は、国内で産出するリン鉱石による肥料生産を目指し、公営企業・Société Nouvelle Des Phosphates du Togo(以下SNPT)を2007年に設立した。トーゴ政府は、SNPTにより年間150万トンのリン鉱石を採掘・精製し、農業用に供給していると報じている[Kakpo 2023]。

今回は予備調査として、リン鉱石採掘場・精製施設を視察し実際にどの様な規模で行われているか確認した。同時にリン鉱石採掘場・精製施設の周辺住民への影響確認を目指した。またトーゴ統計局・Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (以下INSEED)[INSEED]を訪問しリン鉱石関連統計データの入手を試みた。農村視察を行い、リン鉱石によるリン酸塩肥料が実際に農業生産性向上を図るように活用されているか実情を確認した。

クニンガウの司教座聖堂と周辺

2.調査対象地と調査スケジュール

2.1 調査対象地

(1)首都ロメ(LOME)近郊

SNPTのリン鉱石採掘場所であるポガメ(KPOGAME)及びハホへ(HAHOHE)と精製施設が所在するペメ(KPEME)を視察した。統計局INSEED、経済・財務省(Minister of Economics&Trade)と近郊農村を訪問視察した。

(2)中部ソコデ近郊

一つの農村コミュニティーを訪問視察。

図1:訪問地地図[出典LovelyPlanet]

2.2 調査スケジュール

調査は、次の1月31日~2月16日にかけて以下スケジュールにて実施した。

1月31日 成田発 2月1日 トーゴ・ロメ着

2月2日~10日 首都ロメ近郊視察:INDEED,SNPT(精製施設&採掘)

2月11日~13日 トーゴ中部ソコデ視察:農村地

2月15日 トーゴ・ロメ発 2月16日 成田着

3.調査内容

3.1 調査方法

今回の調査方法は、①現地視察、②可能なヒアリング及び③文献調査によった。

3.2 リン鉱石採掘・精製

(1)INSEED

SNPTの視察の公式許可は現地に入っても得られなかった。VISA取得の招待者NAYAWUAME Armstrong氏(以下Armstrong)と視察に向けた事前協議を行った。日本での国連統計データの調査ではトーゴのリン鉱石の輸出入データが2020年以降ゼロであることを事前協議で伝えた。Armstrong氏は、直ぐにINSSED関係者を訪問する手配行ってくれた。

Armstrong氏と共に、GUEMA Dyne氏(Director Management of Information of Statics)との面談を行った。今回の研究・訪問の目的と事前調査の統計データの結果を伝えたが、政府として難しい点なので話す事は出来ないと述べた。Dyne氏は、その上でINSEEDのWebにある統計データを確認するようにアドバイスをくれた。

(2)SNPT

SNPT施設の見学は、Armstrong氏と在日トーゴ大使館員Jules Kankoe ADUYAYOM氏(以下Jules)の兄であるKangniv AHEGO氏(以下Kangnivi)のルートから元SNPTのGerald APETE氏(以下Apete)と接触が行えた。

(2―1)ペメ精製地域

①精製施設

ロメ中心部から東へ30km強にあるペメにSNPTの精製施設は存在していた。

SNPTの精製施設は広大で全てコンクリートの壁によって仕切られており許可なく中に入る事は出来ない。海岸に面するように施設が存在していた。SNPTに近づく途中で単線の貨物線路が確認できた。線路は住民の家の傍を通りながら精製施設の中に伸びている。実際に鉱石を積載した貨物列車が走っていた。更に施設から線路が海に向かって伸びて貨物が走れるようになっており、その先には船への積み込み桟橋があった。

図2:精製施設への貨物車

図3:SNPT精製施設

図4:積出桟橋

②精製施設周辺(廃棄物)

精製施設壁の外には、精製後のリン鉱石廃土が野積みされていた。

海上の積出桟橋に伸びている線路周辺の海は、明らかに他の海とは異なり黄茶色を呈していた。精製廃土の廃水が海に放出されている。

図5:SNPT周辺海水

図6:SNPT施設廃土

③精製施設住民環境

精製施設の周囲には民家が点在していた。住民はヤシ、バナナ、キャッサバなどを栽培するか、漁業に従事している。住民がSNPTの精製施設で雇用され働くのは稀であるという。

SNPT従業員は身元保証がはっきりしており、車でロメ方面から毎日通勤しており、

精製施設の幹部は外国人(フランス人、インド人等)であるという。

(2-2)ポガメとハホヘ採掘地域

①ポガメ

SNPの採掘施設の一つが、ロメから30km強、ペメの北方に位置するポガメに存在する。

今回は、Apete氏の知人でポガメの採掘場で18歳から現在(多分50歳後半)まで勤務している現場監督者A氏(名前公表不可)の特別な計らいで案内が実現した。見渡す限りの露天掘り採掘場であり、巨大な採掘重機と鉱石を運搬する大型トラックが走行していた。ベルトコンベアーが配置されており、鉱石を貨物の積み込み場所まで運んでいる。

採掘現場は地上から35mの深さに達しており、埋蔵範囲は広大でロメ周辺までに及んでいると説明があった。採掘地が拡大につれて、隣接する農民は政府により強制的に別の場所に農地と共に移住させられていた。

A氏から、従業員数は432人、勤務体制は24時間3交代制勤務であると説明を受ける。ペメ同様に、従業員は周辺住民ではなく、ロメなど他の場所から自動車やオートバイで通って来ている。

図7:SNPT採掘場

図8:鉱石積み込み場

図9:貨物車

貨物一両が25tの積載を示している。50両以上の貨物が連なっている事が確認できたが、正確な数は把握できなかった。

②ハホヘ

ハホヘはポガメの近くで主力リン鉱石採掘地である。ハホヘにはSNPのリン鉱石採掘の管理本部があり、その幹部が居住する施設があった。幹部はフランス人、インド人等である。採掘地への立ち入りは厳しく規制されていた。

(3)LARE Damitose氏との面談

SNPT施設見学と並行し経済産業省のLARE Damitose氏(Inspector of Trade, Minister of Economics & Finance, 以下Lare)と面談できた。Lare氏は貿易に関連する財務を管理している。Lare氏よりトーゴの(SNPTの)リン鉱石の輸出に関する情報提供があった。

2022年の輸出相手国はインド、ブルガリア、オーストラリア、ニュージーランドであり、その売上高は1570億FCFAである。

3.3 農村地

リン酸肥料を使用した化学的農法が行われているか[Kansoun 2020]、非アグラリアン農業[杉村・鶴田・末原 2023: 12]として焼畑などによる慣行農法[末原 2012: 203]なのかを確認を試みた。

ロメ近郊の農業地域やペメ、ポガメ訪問の途中の農村地域及び中北部の農村地ソコデ(SOKODE)を訪問した。

(1)ロメ市内及び周辺

ロメ市内及び周辺地域では、個人農家が小規模な農産物栽培を行っていた。主たる作物は葉物(レタス類)、ヤム、キャッサバなどである。化学肥料を使用している形跡はなく、焼いた腐葉土のような物が積み上げてあり肥料だと言う。

図10:ロメ市内農地

図11:農地の腐葉土

(2)ロメ郊外

ペメ、ポガメに向かう途中ではキャッサバ、ヤシが栽培され、それぞれの作物は混じり合って栽培されていた。リン酸肥料等の化学肥料を使用している形成は無かった。

ソコデに向う途中では、焼畑を行って黒く燃えた跡を確認する事ができた。

(3)ソコデ周辺

ソコデ周辺で栽培されているのは、チーク、キャッサバ、ヤシ等である。また、ヤムやトウモロコシも栽培されている。

チークの木の下は黒く焼け焦げており、乾季を利用して収穫後のヤムやトウモロコシの茎葉と下草を火入れしていた。リン酸肥料の保管や肥料散布を目撃する事は出来なかった。

図12:ソコデ周辺

3.4 Alfred HEAGOからのヒアリング

以下は、Jules氏の長兄であるAlfred HEGO氏(以下Alfred)のコメントである。

「リン鉱石は重要なトーゴの重要な鉱物資源である。トーゴ独自に開発を行っておらず、フランスとドイツの影響が非常に強く働いている。SNPTが国営企業であっても、フランスの企業であるから上層部にはフランス政府の意向が働いている。トーゴ政府びフランス政府との間の癒着構造がある。また農民が強制移住させられる事も事実である。

農民は慣習農法を好みリン酸塩肥料の使用を実施しないのではなく、農業生産性を上げる肥料を使用したいが、リン酸肥料が高くて購入するのが困難である。

海外企業へリン鉱石が流れ、海外で肥料として生産され逆輸入に至っている。このサプライチェーンが公正になされているとは言えない。その為、肥料として輸入された時には非常に高価になってしまっている。(聞き取り日:2025年2月5、6日)。

4.今回調査で分かった事と今後

4.1 リン鉱石開発に関連して分かった事

(1)SNPT

①稼働状況

SNPTがリン鉱石を採掘し精製している事を確認できた。

②輸出

リン鉱石精製物が、専用の桟橋から船積みされ輸出されている。

(2)地域環境

①地域住民

ポガメの農民は採掘場所の拡大に伴い強制移住を強いられている。

②廃棄物

ペメ施設の外には無造作に廃土が野積みされまた、施設傍の海岸は黄茶に変色していた。

4.2 農業関連で分かった事

(1)栽培状況

焼畑農法が行われている。化学肥料は高価で入手し難いという。

(2)農家の強制移住

採掘範囲の拡大に伴って、農家は農地と共に移住していた。

4.3 今後の研究調査

今後の研究調査のポイントとして挙げる。

(1)SNPT拠点周辺住民(農民・漁民)へのヒアリング

(2)貿易・財務に関わっているLare氏への再接触

(3)INSEED Webデータの再解析

(4)アカデミアへの接触

参考文献

- 末原達郎 (2012) 「第5章アフリカの社会と農業」『人間にとって農業とは何か』世界思想社, pp.103-157.

- 杉村和彦・鶴田格・末原達郎 (2023) 「アフリカ農民・農村のユニークネス―自然社会の視点」『アフリカから農を問い直す』京都大学学術出版会.

- INSEED (2024) https://inseed.tg

- LovelyPlanet www.lovelyplanet.jp/Togo_map.html

- Kakpo, Fiacre , E. (2023) “Phosphate: Togo records a significant surge in output and sales” (TOGO FIRST Invest In Togo: https://www.togofirst.com/en/mining/1006-12052-phosphate-togo-records-a-significant-surge-in-output-and-sales, retrieved)

- Kansoun, Louis-Nino (2020) “Comment le Togo se prépare à (re)devenir un acteur mondial dans le secteur des phosphates” (AGENCE ECOFIN: https://www.agenceecofin.com/mines/1404-75700-comment-le-togo-se-prepare-a-re-devenir-un-acteur-mondial-dans-le-secteur-des-phosphates, retrieved March 11, 2025)

マレーシア / クアラルンプール

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

LI DONGXI

調査地:マレーシア クアラルンプール

調査・研究課題名:現代マレーシアにおけるコピティアムチェーン店の展開と多民族共生民の現状

詳しく見る

1.調査背景

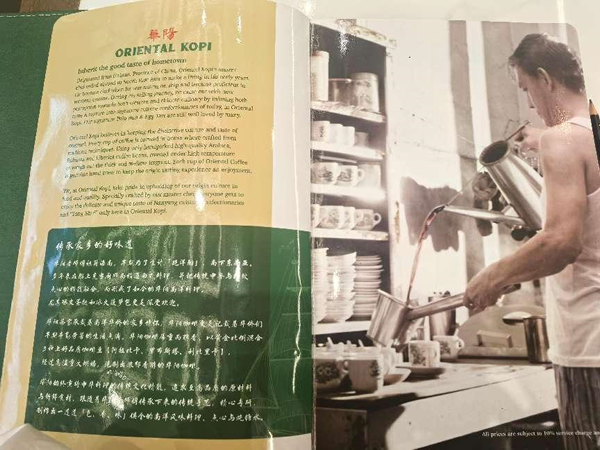

本調査の調査対象はマレー半島におけるコピティアムのチェン店である。調査対象として選んだ店舗は華陽(Oriental Kopi)とOld Town White Coffee(旧街場)である。

まず、地域の背景について、マレーシアは、主にマレー人、華人、インド系から成る多民族国家である。だが、各民族の間には境界線が存在している(モハメド 2015)。このため、外食業界においても民族間の境界が見られることが指摘されている。例えば、マレー人はムスリムであるためマレー系の店は基本的にハラール認証取得済みのに対し、華人系店舗の多くは豚肉料理を提供しているからハラームの場合が多いので、華人系の店ではマレー人が少ない(桐原 2022 )。また、私が2024年11月にペナンで現地の個人経営のコピティアムに対し、現地調査を行って、そこに集まっている人は基本的に華人であるというケースが多いことを確認した。

コピティアムという存在はマレー半島華人の先祖が中国東南沿海部(特に海南)からマレー半島に持ってきた食文化とされている。コピティアムが最初に登場した時代には、そこは主に男性労働者に社交場として利用されている。コーヒー、トースト、卵といった簡単な食事が中心だった。そして、1950年代以降、コピティアムは、最初の簡易屋台から固定屋台へと変わって行く中で提供される料理の種類も豊富になり、重要な情報を交換する社会空間へと変化していった(桜田 2016:162)。

しかし、21世紀以来、“Old Town White Coffee”や「華陽」などの現代風コピティアムチェーン店が急速に成長し、民族出身を問わずマレーシア全域で高い人気を得るに至っている。さらに、そのようなチェーン店には非華人の間にも人気で、現代マレー半島の各民族を結び付ける象徴的な場所にもなっている。華陽やOld Town White Coffeeのようなコピティアムのチェン店はその代表例である。私の店内の観察によると、店内には、よく壁に掛けている19世紀末や20世紀の街の風景や華人のモノクロ写真が見られる。店舗のコンセプトはいわゆる「南洋華人」へのノスタルジアである。そこに集まっている客は3、4割が非華人である。そして、スカーフを被っているムスリム店員もよく見られる。

この調査の目的は、対象店舗を観察することによって、近年成長しているコピティアムチェーン店の現状を再確認し、客にとってコピティアムはどのような場所なのか、なぜ非華人にも人気なのかについて調べる。

2.フィールドワーク内容

2.1 クアラルンプールとコピティアム

クアラルンプールはマレー半島の西部に位置している。この都市は、マレーシアの中心部、セランゴール州に囲まれた連邦直轄領であり、マレーシアの政治、経済、文化の中心地でもある。

クアラルンプールは1857年に錫鉱山の開発から始まった街で、名前は「泥の合流点」を意味し、クラン川とゴンバック川が交わる場所に由来している。現在、約200万の人口を抱えている。その中に、マレー系(ブミプトラ)は約45%、華人約は43%、インド系は約10%、そのの先住民や外国人などは 約2%を占めている(注1)。

そして、今回の調査対象であるコピティアムは、海南出身の華人がマレー半島に持ち込んだものと考えられる。海南出身の華人は福建系・広東系・客家(はっか)系の華人と比べて、移民時間が遅くて後発移民として認識される。初期の海南移民は他の華人グループを相手にした軽食屋台を開業したり、植民者の料理人として働いたりしていた。海南には独自のコーヒー文化は存在しないが、茶を飲みながらお喋りをする習慣がある。その習慣がマレーシアに持ち込まれて、現地及びイギリスの飲食習慣と融合した結果、コピティアムというものが生まれた(桜田 2016)。

2.2 訪問地域

筆者は2025年2月12日から28日まで、マレーシアのクアラルンプールにフィールドワークを行った。

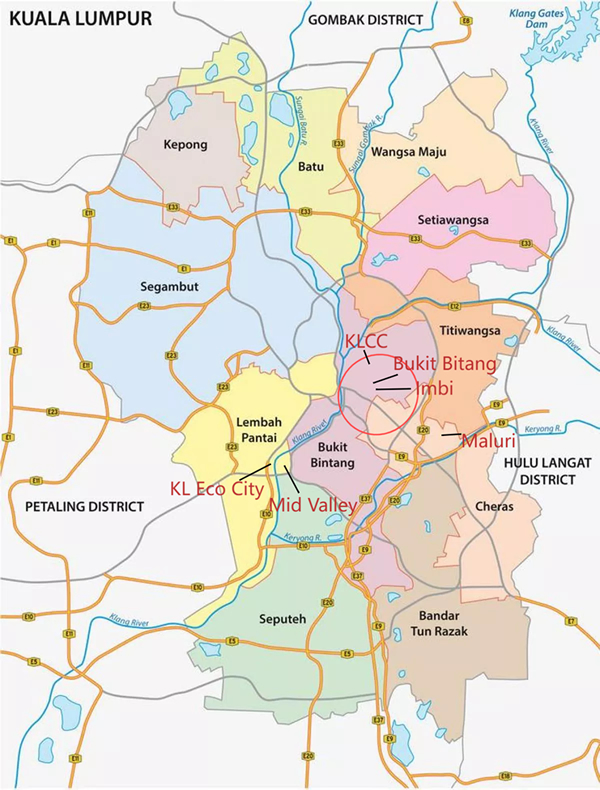

今回のフィールドワークで訪問した店舗は主にクアラルンプールのBukit Bintang、Imbi、 Kuala Lumpur City Centre(以下「KLCC」と書く)、Maluri、KL Eco City、Mid Valleyにあるので、以下簡単に上述のエリアを紹介する(地図1参照)。

Bukit Bintangは行政区としてのBukit Bintangではなく、通りBukit Bintang通り(Jalan Bukit Bintang)を中心とした商業エリアを指す。このエリアはクアラルンプールの中心部に位置するショッピング、グルメ、ナイトライフの場所として知られている。ここの歴史は、19世紀後半の鉱業開発に遡る。20世紀以降、クアラルンプールがマレーシアの行政・経済の中心として成長するにつれ、クアラルンプールの主要な商業地の一つとなっていた。1970年代から1980年代にかけて、このエリアの商業化がさらに進んで、Sungei Wang Plazaなどの多くのショッピングモールが建設された。2000年代以降、新しく建てられたPavilionなどのモールが高級商店が集まる場所として人気を集めている。

Jalan Imbiを中心としたImbiは行政区としてのBukit Bintangに属しているが、商業エリアとしてのBukit Bintangとは隣接する別のエリアである。このエリアは、かつては住宅地として発展したが、20世紀後半から商業地としての性格が強まって、当時Berjaya Times Plazaなどの商業施設が多くの人気を集めた。21世紀に入った後、Berjaya Times Plazaから1キロくらい離れた場所で新しく建てられたTRXといった大型モールは、Pavilionに並ぶ高級モールとして知られている。

KLCCエリアは、ペトロナスツインタワーを中心とした国際的な商業中心地である。1990年代にマレーシアの経済成長を象徴する国家プロジェクトとして開発されたエリアである(Yat 2016:78-87)。Bukit BintangやImbiと比べて、林立する高層ビル群が特徴である。その中、ショッピングモールのSuria KLCC、KLCC公園などは観光やビジネスの拠点として機能している。また、KLCC公園の東側の徒歩圏内には新しく建てられた高層マンションが多くある。現地人によると、マンションを買った人はほとんど投資者と国際会社の管理層である。

Cherasは、華人系人口が多数を占めている住宅エリアである。19世紀後半から、錫鉱山やゴム農園の労働者住宅地として機能していた。1980年代からの大規模な住宅開発に伴い、人口増加と商業化が加速し、伝統的な屋台や商店街と近代的なモールが共存している街になっている。現在、中心部への良いアクセスと安い物価で、多くの通勤族が暮らしている。

KL Eco CityとMid ValleyはそれぞれKlang川の西側と東側に位置しているエリアである。交通要所のKL Sentralに近いため、周辺にはビジネスビル、ホテルが集中している。その中、KL Eco Cityは2010年から建設された低階層のレストランと高階層のオフィスからなる総合エリアである。一方、東側のMid Valleyは商業の色がより強いエリアで、特にMid Valley Megamallは大型モールとして知られ、さらに上の階層は高級ホテルとして多くの観光客に利用されている。

地図1 筆者作成

2.3 店舗紹介

調査対象のOld Town White Coffeeは1999年に創業されたコーヒーブランドである。最初はコーヒーを生産する企業であったが、2005年からフランチャイズの店舗を展開し始めた。店定番のホワイトコーヒーは焙煎したコーヒー豆に練乳を加えて作られたドリンクである。福建麺など華人の料理を提供している一方で、ラクサなど伝統的なマレー料理も提供している。

華陽は、近年流行っているブランドで、現れる時期が前者より遅いが、ブランドの戦略はOld Town White Coffeeと同じで、ノスタルジックな環境を重視している。 Nasi lemakやSiamnなどのマレー料理も提供され、多くの人気を得た。そして、近年急速な成長を実現し、シンガポールのParadise Groupというブランドと協力関係を結んだ。

しかし、両者の間にはいくつかの差異がある。まず、店の立地について、クアラルンプールでは、華陽は都市中心部の大型ショッピングモールにあるのに対し、Old Town White Coffeeは中心部と少し離れた場所にあるケースが多い。例えば、地元にも観光客にも有名なBukit BintangにあるPavilionモールとImbiにあるThe Exchange TRXモールには、華陽の店舗があるが、Old Town White Coffeeの店舗はない。故に、華陽の平均価格も前者より高い。また、利用者の目的について、私が観察した限りではOld Town White Coffeeには一人の利用、一時の休憩、作業、待ち合わせなどの利用目的が多い。それに対し、クアラルンプールにある華陽には、観光客グループ、カップル、友達数人で来たというパターンが多い。

3. フィールドワークで得た知見

3.1 見せる側の華人表象

3.1.1 メニューから見る多民族性

食事を取る空間で異なる民族集団の接触がどのようなものなのかを観察した。

まず、店内で提供されている料理を紹介するメニューについて、華陽は小冊子のメニューに英語と中国語の表記が書いている。英語表記が先になっているが、字の大きさは英語と中国語は同じである。一方で、Old Town White Coffeeは小冊子メニューとデジタルメニュー(ORコード)がある。小冊子のメニューには英語、マレー語、中国語が書いているが、英語表記が大文字で前に書いている。マレー語と中国語が小文字で英語の下に書いている(表1参照)。

このように、華陽もOld Town White Coffeeもメニューの多言語表記を重視し、中国語に不慣れな非華人も店内にスムーズに食事を取ることが可能になっている。また、共通語としての英語を先に表記することで、自身の多民族共生への積極的な姿勢もを強調できる。

| 記号 | 店名 | 訪問時間 | メニューの形式 | 表記言語 |

|---|---|---|---|---|

| A | Old Town White Coffee Maluri店 | 2月15日(土)14時 | 小冊子、ORコード | 英語(大文字で優先に表記される) マレー語 中国語(一部) |

| B | Old Town White Coffee Nu Sentral店 | 2月16日(日)12時 | 小冊子、ORコード | 英語(大文字で優先に表記される) マレー語 中国語 |

| C | Old Town White Coffee KL ECO City店 | 2月21日(金)12時 | 小冊子、ORコード | 英語(大文字で優先に表記される) マレー語 中国語 |

| D | 華陽 Pavilion KL店 Bukit Bintang区 | 2月14日(金)18時、 19日(水)10時 |

小冊子 | 英語 中国語 |

| E | 華陽 The Exchange TRX店 Imbi区 | 2月17日(月)18時、 12月25日19時 |

小冊子 | 英語 中国語 |

| F | 華陽 KLCC店 | 2月18日(火)14時 | 小冊子 | 英語 中国語 |

| G | 華陽 Mid Valley店 | 2月20日(木)17時 | 小冊子 | 英語 中国語 |

3.1.2 提供されている料理

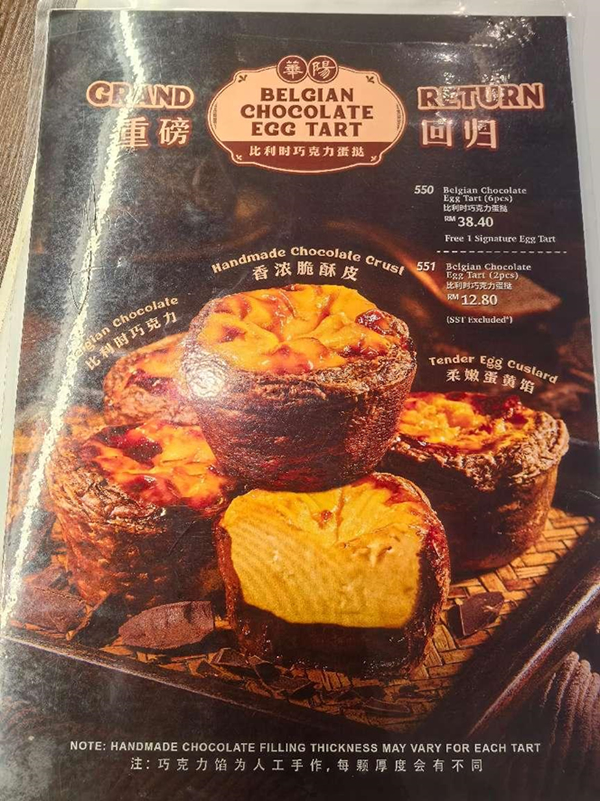

対象店舗はマレーシアで流行っている料理を幅広く提供している。例えば、華陽のメニュー(写真1参照)には「Nasi Lemak]のページがある。Nasi Lemakはマレー料理で、マレーシアでは主に朝食として食べられている。

メニューの右のページの「Oriental Signature Nasi Lemak」はもっとも知られているオリジナルのNasi Lemakである。熱帯で栽培されているインディカ米をココナッツミルクで炊いて、バナナの葉に置いて、最後はビーナッツ、卵、キュウリ、チキンなどを入れて作ったものだ。左のページの「Rendang Chicken」もマレーシアやインドネシアに広く食べられている料理で、鶏のもも肉を長時間煮込まれていた鶏肉と甘辛くて濃厚なソースが特徴である。そして、左のページの「Nanyang Curry Chicken Nasi Lemak」(南洋カレーチキンNasi Lemak)は普通のNasi Lemakのチキンを辛いカレーに入れて煮込んだものだ。

一方、Nasi Lemak以外、エッグタルト(注2)(写真2参照)やPolo Bun(注3)などのデザート系の食べ物もコピティアムの人気料理である。エッグタルトは一般的に香港式(注4)とポルトガル式(注5)に分けているが、華陽で提供されているものは独自でアレンジしたもので、味はポルトガル式に近いが、サイズがより大きくて、真ん中の部分にチョコジャムが入っているのが特徴である。また、Polo Bunも民間で流行っている食べ物で、その具体的な発祥の歴史について今日はもう検証しにくいが、一般的に香港由来とされ、今日の香港レストラン(港式茶餐廳)の人気料理でもある(欧陽 2008、Hong Kong Tourism Boardのウェブサイト(注6)などを参照)。

要するに、対象店舗は華人の料理以外、マレー料理も提供している。しかし、それらの料理は全部マレーシアでアレンジされ、マレーシアで流行っているものである。こうすることによって、店は華人のルーツを持ちながら、マレーシアの一員としての自身を強調できる。こうすることによって、普通の「華人」ではなく、「マレーシア華人」という特定の地域ならではのアイデンティティを確保できる。

写真1 Nasi Lemakのメニュー 筆者撮影

写真2 期間限定のチョコレートエッグタルト 筆者撮影

3.1.3 店内の懐古趣味

最後は、店舗の懐古趣味について説明する。

まず、店内の装飾について、Old Town White Coffeeは全体的な暗色系のデザインに中華風の丸いテーブルが特徴だ。華陽コピティアムの店舗は基本的にショッピングモールにあるので、全体的な装飾は明るい白色系で、モール内部のデザインと雰囲気と一致している(写真3、写真4参照)。しかし、どちらの店舗にも「華人」あるいは「南洋華人」と想起させる一部のイメージが見られる。例えば、写真3の右のモノクロ写真とメニューの最初のページ(写真5参照)にはコーヒーを淹れている高齢男性の写真がある。Old Town White Coffee店内の壁には英領マラヤ時期のモノクロの写真が掛かっている(写真6参照)。調査対象は懐古趣味の写真を通じて自身の「マレーシアに溶け込んでいる歴史」と「華人のルーツ」を見せていると考えられる。

写真3 華陽TRX店 筆者撮影

写真4 華陽TRX店 筆者撮影

写真5 華陽のメニュー内の写真

写真6 Old Town White Coffee KL Eco City店

3.2 見る側の華人表象

3.2.1 店内の客の構成と来店理由

客の構成を見ると、出身は様々で、特定の民族集団に限っている状況は見られていない。

しかし、具体的な状況は店舗の立地により、大きくて変わることがある。華陽の店舗は基本的に市内のショッピングモールにあるので、立地の特徴があまり変わらない。一方でOld Town White Coffeeの場合は、KL Eco CityのG Level(注7)にある店舗にはビジネスマンが多い。上の階は主にデンタルオフィスとして利用されるからである。一方、Maluri店は華人が集中している住宅区Cherasにあるので、店内の利用者は華人が大半数を占めている。

華陽やOld Town White Coffeeのようなコピティアムのチェーン店は華人のルーツを持っているが、華人以外の民族集団も日常的に食べている。華陽にいる客に来店する理由を聞いてみると、「流行っているから」、「友達に勧められたから」の回答が多い。「店の料理が美味しいわけではないが食べてみたい」との回答もあった。一方で、Old Town White Coffeeは「安価で提供するスピードが早い」という回答が多く、ファーストフードのイメージが強い。また、「マレーシアの老舗で信頼されている」という回答もあった。

客の回答また前文の内容から、客にとって華陽やOld Town White Coffeeは民族の境界線を強く感じている場所というわけではないのが分かる、Old Town White Coffeeは日常的な場所とも言える。

3.2.2 店舗のイメージについての聞き取り

次に、客の対象店舗に対するイメージについて、筆者はOld Town White Coffee Maluri店と華陽TRX店で聞き取り調査を行った。

Old Town White Coffee Maluri店は、古い低層マンションが多くある華人が多数を占めているエリアに位置している。筆者が訪問した時間帯は土曜日の14時で、当時店内には8人しかいなかった。隣に座っている50代の華人Wongさんに話しかけ、店舗について聞いてみると、Old Town White Coffeeは現地の人にとっては身近な存在であり、歴史が長い老舗でもある。彼の家は近いにあるから暇の時に偶に来る。一方、華陽は値段が高くて、近年流行っている人気店舗というイメージが強いといった。

一方、華陽TRX店で出会った華人Cheeさんとその外国の友人Leeさんは興味深いことを話してくれた。Cheeさんは現地人で、クアラルンプールに働いている。Leeさんは初めてのマレーシアだから、Cheeさんは彼を華陽に連れてきた。なぜ華陽を選んだかとCheeさんに聞いていると、「マレーシアの料理を幅広く楽しめるからだ」と答えた。確かに、華陽では普通のマレーシア中華系の料理以外、Nasi Lemakなどマレー料理と認識される食べ物も扱われているので、「マレーシアの料理」といった方が外国人にとって理解しやすいかもしれない。

4. まとめ

4.1 食の空間の民族混合と華人表象

今回のフィールドワークの調査目標の1つはなぜ他の民族の料理(Nasi Lemakなど)は対象店舗で何の違和感なく提供されて、その上に、人気料理になっているのかという現状を理解する。

この点を巡って、筆者は店内観察と聞き取り調査を行って、2つのことが分かった。まずは、華陽もOld Town White Coffeeもある程度懐古趣味というコンセプトを持っている。この懐古趣味は主に19、20世紀のマレー半島に住んでいる華人への追憶である。つまり、対象店舗は懐古趣味を通じて、自身の華人のルーツをアピールしていることがある。

もう1つは、店内の多文化的な雰囲気である。メニューには、非華人系の料理が書いている。また、来店する客も華人だけではない。さらに、ムスリムの店員や南アジア系の店員も多く在籍している。筆者から見れば、上述の現状はマレーシアという多民族社会の特性を表している。今後の修論では、コピティアムの華人性について進んでいく中で、マレーシアの地域性を注意する必要があると思う。

4.2 修士論文で扱うテーマ

今回のフィールドワークは、主にコピティアムのチェーン店とマレーシア華人の表象について展開した。具体的に言うと、店側が見せている華人のイメージと客側が見ている華人のイメージ、という2つの議論に分けている。店舗が見せているのはマレーシアに溶け込んでいる華人のイメージである。そして、客が見ている華人のイメージは人によって変わる。

従って、今後の修士論文のテーマは上述の議論を踏まえて、コピティアムの表象についてさらに解明していくと思う。テーマの内容は以下の問いにしたい。

1.客はコピティアムを通じてマレーシアの華人文化をどう認識するのか。

2.コピティアムのチェーン店はどのように自身のマレーシアに溶け込んでいることを示すか。

3.華人性はどのようにマレーシアの文脈に扱われるのか。

1番目と2番目の問いはセットで、主に華人の表象の見る側と見せる側について、展開していく。3番目の問いの答えについて、現段階は、「華人性はコピティアムという概念のもとに説明されている」という結論を想定している。

参考文献

- モハメド・ムスタファ・イスハック2015 (岡野俊介ほか訳)『マレ-シア国民のゆくえ』日本マレーシア協会出版

- 櫻田涼子2016b「甘いかおりと美しい記憶─マレー半島の喫茶文化コピティアムとノスタルジアについて」津田浩司・櫻田涼子・伏木香織(編)『華人という描線―行為実践の場からの人類学的アプローチ』風響社、161-190 頁

- 桐原翠 2022 『現代イスラーム世界の食事規定とハラール産業の国際化』ナカニシヤ出版

- 櫻田涼子 2021 「マレー半島のチャイニーズの食文化」華僑華人研究第18号pp.99-112.日本華僑華人学会出版

- 櫻田涼子 2014 「移民社会におけるノスタルジア : 南洋華人の事例を中心に」2014年度京都大学南京大学社会学人類学若手ワークショップ報告論文集 2015: 159-160

- Bunnell, T., & Nah, A. M. 2004 Counter-global Cases for Place: Contesting Displacement in Globalising Kuala Lumpur Metropo

- Yat Ming Loo 2016 Architecture and Urban Form in Kuala Lumpurlitan Area. Urban Studies

欧阳应霁 2008 「香港味道2:街头巷尾民间滋味」 生活・读书・新知三联书店出版

注記

(注1)クアラルンプール市庁(DBKL): https://www.dbkl.gov.mにより 2025.2.24

(注2)英語ではEgg Tark、中国語では蛋挞という。

(注3)Pineapple Bunとも呼ばれている。中国語では菠蘿包という。

(注4)イギリスのスナックcustard tartからアレンジしたものと考えられる。

(注5)ポルトガル由来のエッグタルト。表面に焼き目があり、甘くて濃厚な味わいだ。

(注6)

https://www.discoverhongkong.com/jp/explore/dining/hong-kong-traditional-desserts.html.2025.3.6

(注7)マレーシアの階層表記は日本と違って、マレーシアの「G level」は日本の「1階」を意味している。マレーシアの「1level」は日本の「2階」である。

2023年度

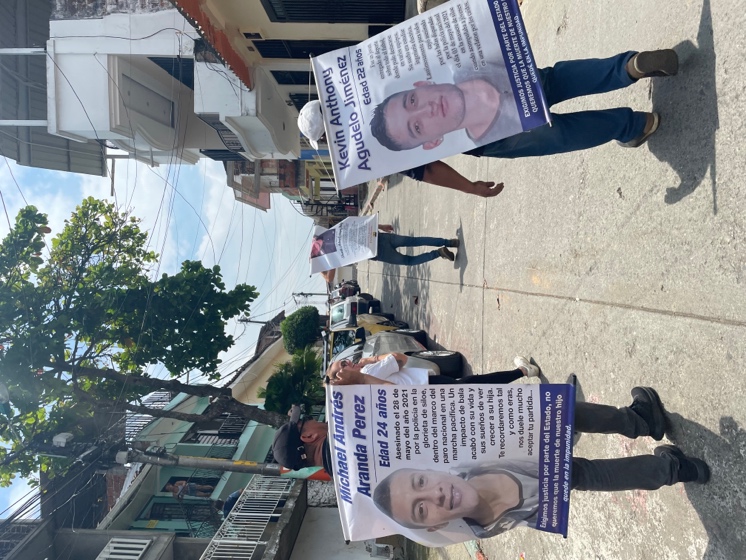

コロンビア / カリ

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

安江 友里

調査地:コロンビア バジェ・デル・カウカ県カリ市

調査・研究課題名:コロンビアにおいてアフロ系の若者が経験する暴力と排斥に関する社会学的調査

詳しく見る

1. 調査概要

2023年8月2日から9月6日にかけてコロンビア、バジェ・デル・カウカ県カリ市に滞在した。当該地域は、植民地時代からのアフリカからの奴隷の末裔である、アフロ系の人々がラテンアメリカで2番目に多く、国内の他都市と比較して失業率や殺人率の高い。今回の調査は、カリ市において、アフロ系の若者が経験している暴力や差別、失業といった困難な状況下で、彼らがどのように社会が規定する「問題」としての若者像やスティグマを乗り越え、教育や雇用の機会の獲得や自己実現を達成していくのか、そして彼らにとって自己実現とは何かを明らかにすることを目的として実施した。また、カリ市は2021年に起きたパロ・ナシオナル(全国抗議デモ、以下パロ)の中心地となり、国内で最も若者の犠牲者が多かった地域である。抵抗の拠点や参加した若者から話を聞き、パロを通してカリ市の歴史や現状、若者がどのように社会を捉えているのかを知ることもカリ市滞在の大きな目的であった。

調査題目の通り、計画段階ではアフロ系の若者に焦点を置いていたが、アフロ系の人々が多く住む市内東部の大衆居住地区だけでなく、市内西部の丘陵地帯に位置する大衆居住地区の訪問する機会を得られた。そのため、アフロ系の若者に限らず、脆弱な状況に置かれている上述の2つの大衆居住地区の若者へのインタビューを中心に調査を実施した。

丘陵地帯に位置する大衆居住地区

2. 調査内容

①研究者への聞き取り

西部自治大学(Universidad Autónoma de Occidente)、ハベリアナ大学カリ校(Universidad Javeriana)の大学教授、合計8人と面談を実施した。若者や貧困地区だけでなく、教育、歴史、人種差別など多岐にわたる分野の研究から助言をいただくとともに、フィールドとした2つの大衆居住地区で活動をしている団体や、関係者の紹介もしていただいた。そのほか、カリ市渡航前に首都ボゴタのCINEP(民衆教育研究センター)においても面談を実施し、パロやカリ市の歴史に関する情報収集を行った。

②団体の訪問

- Fundación Créalo:若者の進学支援、映像制作などの文化活動。

- Museo Popular de Siloé:記憶、物の保存。2021年のパロに関する展示。

- Semillas Siloé:ダンス、演劇などを通じた子どもの居場所作り。

- Nuevo Estilo Dance:子どもや若者への無料ダンスレッスンを実施。

- Pastoral Afro:カトリック教会の福音宣教活動。主にアフロ系コロンビア人の支援。

- Casa Cultural el Chontaduro:子ども、若者の支援、民衆教育を実施。

- Pre-Icfes:大学進学のための受験勉強のサポートを実施。

大衆居住地区で活動をしている、以上7つの団体を訪問した。

③若者へのインタビュー

24〜32歳の若者6人にインタビューを実施した。いずれも大衆居住地区に在住、またはそこで開かれていた活動や団体に参加した経験をもち、現在は自らも何らかの取り組みを持っている若者を対象とした。

④2021年のパロの抵抗の拠点の訪問

-

Puerto Resistencia(プエルト・レシステンシア)

:パロのマーチやコミュニティ食堂の取り組みに参加していた若者や母親に聞き取り -

Siloé(シロエ)

:パロ・ナシオナルで警察によって息子を暗殺された家族と、当時の状況や記憶を巡るツアーに参加。Museo Popular de Siloé(シロエ民衆資料館)で、遺品や展示の閲覧。 -

Loma de la Dignidad(ロマ・デ・ラ・ディグニダ)

:音楽やアート、図書館の建設などを通じ、文化的な抵抗を試みた拠点。学生が運営に関わっている図書館に訪問し、学生からの聞き取りを実施。

Puerto Resistensiaの抵抗のモニュメント

Museo Popular de Siloéに展示されていた

パロの際のプラカードなど

3. 調査によって得られた知見

①若者の自己実現について

計画段階の仮説において、暴力や差別の困難な状況下に置かれた若者の自己実現には、進学や労働市場への参入以外にも見出しうるゴールや、彼らにとっての自己実現があると想定していた。実際にインタビューを通じて話を聞くと、彼らの中には労働市場に参入する選択肢がありながらも、自らそれを選ばず、インフォーマルセクターで働きながら子どもとの活動やボランティアで観光業に従事するなど、自分が信念を持ってやりたいと思っていることやその取り組みを自分の人生設計や自己実現の主軸に置いている人が少なくないことがわかった。そして、その背景にはアフロ系であることや、その地域の出身であることから経験した困難があり、それが彼らの選択や人生設計、そして自己実現につながっていることもわかった。

また、渡航前は『彼らがどのように社会が規定する「問題」としての若者像やスティグマを乗り越え、教育や雇用の機会の獲得や自己実現を達成していくのか』という問いを立てていたように、彼らの自己実現の過程には困難を「乗り越える」過程があると想定していた。しかしながら、実際に話を聞くと、彼らの人生設計や自己実現とは、暴力や差別などを乗り越えた先にあるのではなく、その困難やスティグマに対峙していく過程にそれらを位置付けているようであった。

②2021年のパロについて

参加した若者は、「自分がここ(モニュメントや壁画)に描かれる1人になっていてもおかしくなかった。そこにいたというだけで誰だって暗殺されたかもしれない。」と語った。その地域だから、若者だから、ただそこにいたから、それだけの理由で暗殺されてしまう状況であったことが伝わった。また、ツアーの中で聞いた「(激しい抵抗の拠点となり、若者が暗殺されてしまったのは)なぜならここだから、シロエだから。ここが、貧困地区で、周縁化されているから。スティグマタイズされているから。」という言葉から、2021年のパロは特に大衆居住地区が抱えるスティグマや脆弱性が可視化した出来事だったことがわかった。

また、複数の若者への聞き取りを通じ、パロのマーチやコミュニティ食堂を通し、社会的な活動やリーダーシップをとっている若者同士が知り合い、現在も継続的に互いの活動を通して交流、協力しており、パロがリーダの若者同士が出会う契機となっていたという視座も得られた。

ツアーの様子

ツアーで訪れたシロエに残る跡地。

「忘れることは許されない

(PROHIBIDO OLVIDAR!!)」

4. 調査の反省と展望

上述したように、今回の調査では市内西部の丘陵地帯の訪問が想定外に叶った一方、地区の形成の歴史などの事前の知識が浅いまま訪れることとなった。事前にもっと論文を読んだり、情報を収集したりしておくべきだった点を反省している。

今後は、インタビューをした若者や、面談を実施した関係者らとの人間関係の維持に努め、修論の執筆に取り組む。

(2023年度フィールドワーク・サポート 現地レポート)

インドネシア / ジョグジャカルタ 他

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

織田 悠雅

調査地:インドネシア ジョグジャカルタ特別州スレマン県、中ジャワ州マゲラン県、中ジャワ州スマラン県

調査・研究課題名:社会変化の中における現代インドネシア・カトリック教会と信徒の動態に関する人類学的調査

詳しく見る

1. 調査旅程

8/30-8/31:羽田空港⇒シンガポール・チャンギ空港⇒ジョグジャカルタ国際空港

8/31-9/9:ジョグジャカルタ特別州スレマン県滞在

9/9-9/11:中ジャワ州マゲラン県A町滞在

9/11-9/13:中ジャワ州スマラン県B町イエズス会修道院滞在

9/13-9/19:ジョグジャカルタ特別州スレマン県滞在

9/19-9/20:ジョグジャカルタ国際空港⇒シンガポール・チャンギ空港⇒羽田空港

2. 調査内容

① インタビュー調査

- ライフヒストリーの聞き取り

- 家族構成や家族内の宗教の状況

- マリア洞窟や巡礼に関する聞き取り

- 司祭養成、司祭召出に関する聞き取り

② 文献収集

- サナタ・ダルマ大学売店:中部ジャワのカトリック教会史関連書籍4冊購入。

- カニシウス社(現地のカトリック系出版社)売店:典礼関連書籍や歴代司祭らの講演録、教会史関連書籍、教会と政治関連書籍などを購入。

- Kolese St. Ignatius図書館(イエズス会高等神学院併設図書館):各小教区などの周年記念誌、教会の方針に関する教区事務局の書籍、ジャワ・カトリック教会に関する論文集、巡礼関連文献。上記の書籍を閲覧し、一部のものは複写と写真撮影。

- Gramedia(一般書籍、教育書籍を販売する書店):小学校向け宗教教育教科書

③ 教会活動の参与観察

- 堅信式への参加。

- 主日ミサへの参加(3か所)

- 月初め金曜日のミサへの参加

- 教会コミュニティの健康診断

- 国家聖書月間(Bulan Kitab Suci Nasional, BKSN)の集まりへの参加

- 聖歌練習の参与観察

④ 巡礼地の訪問

- Salib Suci Gunung Sempu(聖十字架、ジョグジャカルタ特別州バントゥル県)

- Gua Maria Semanggi (マリア洞窟、ジョグジャカルタ特別州バントゥル県)

- Gua Maria Sendang Srinigsih(マリア洞窟、中ジャワ州クラテン県)

- Gua Maria Marganinsih(マリア洞窟、中ジャワ州クラテン県)

⑤ 研究相談

- Budi Subanar神父(宣教学、専門はジャワのカトリック教会)

- Laksana Bagus神父(神学、専門はジャワ巡礼研究)

- Rosarianto Hasto神父(教会史、専門は19世紀末期から20世紀初頭のジャワ・カトリック教会史)

3.調査で得られた知見・視点

本調査では様々な方のご協力のおかげで、多くの知見を得ることができた。紙面に限りがあるため、本報告では3点に絞って紹介する。

① 教会活動の参与観察を通じて:日々の生活を彩る教会活動

これまで現地調査を3回実施し、そのたびにカトリックの家庭で生活させてもらいながら、参与観察を行ってきた。そして今回の調査を経て、これまでもやもやしていたところがはっきりしてきた。ジャワ・カトリックの日常は宗教実践にあふれている。カトリック信徒の一週間の中で最も重要なのは毎週日曜日の主日ミサである。しかし、ジャワのカトリック教会では、多くの信徒が主日ミサ以外の教会活動に参加している。教会活動そのものは様々で、ミサに向けた聖歌の練習、聖書の勉強会、祈りの集いなどがある。そしてこれらの教会活動の中心にあるのが、ジャワ・カトリック教会の最小組織とでもいうべき、リンクンガン(lingkungan)である。リンクンガンは20~30世帯ほどの近隣カトリック信徒から形成される。規模の大きい小教区には20以上のリンクンガンがあり、それぞれがリンクンガン長(Ketua Lingkungan)を持ち、小教区の運営などに関してリンクンガン長会議も開催されている。地域や小教区ごとにリンクンガン活動に活発な年齢層の違いなどはあるものの、聖歌練習や聖書の勉強会などの教会活動や、葬送、追悼儀礼に関してもリンクンガンの成員を中心に行われる。そういった教会活動は、それぞれが仕事や学校を終えてから成員の家を主な活動拠点にして毎日のように行われている。そして、教会活動が終わるとごはんやスナック、温かいお茶が活動場所を提供しているホストの家族から提供され、皆で飲み食いしながら談笑しているのである。教会活動はカトリック信徒の生活時間の多くを占め、信徒生活の中心であり、リンクンガンは人間関係の1つの中心、職場や学校以外で最もともに過ごす時間の長いコミュニティである。私が観察したのは、そういったカトリック信徒の日常であり、人間関係の在り方であった。

勉強会の前にお菓子を買いに行く

勉強会の前にお菓子を買いに行く

リンクンガンの子どもたちと神学生

リンクンガンの成員宅で行われる

リンクンガンの成員宅で行われる

聖書勉強会の様子。笑いがよく起きる。

イエズス会のP司祭は、ジャワで聖職者を志す人が多い理由の一つとして、ジャワ・カトリック信徒の日常に多くの教会活動があることを挙げていた。この司祭の指摘からは、教会活動とそのコミュニティの存在がカトリック信徒の人生設計にも影響を与えていることがうかがえる。また、教会指導者の中には、インドネシアでカトリック教会が活発な理由をリンクンガンというインドネシア独特の教会制度に求める人もいる。このように、日常に深く根付くリンクンガンを中心とする教会活動は、ジャワのカトリック信徒の宗教意識や宗教的なアイデンティティ形成に強く影響を与えている。しかし、これまでのジャワ・カトリック研究は、教会史や宣教学、比較神学の専門家たちによって担われ、ジャワのカトリック教会組織形成過程やその立役者である宣教師などに注目が集中し、一般のカトリック信徒がどういった生活を営み、どういった人間関係を構築し、カトリック信徒であることに関してどういった思いや考えをもっているのかといった、民衆の視点からジャワ・カトリックをとらえるというアプローチが欠如してきた。その結果、ジャワ・カトリックの教会活動やコミュニティは語られず、宗教意識や宗教アイデンティティへの影響に関しても注目されずにきた。ジャワ宗教研究の文脈では、ギアツをはしりとするジャワ宗教文化、特にイスラームと民間信仰に関する質的にも量的にも優れた数々の民族誌的研究が行われてきたが、それらの中でカトリックのことが触れられるのは限定的であった。これは同時に、キリスト教を主題とする研究が少ないという人類学的宗教研究の限界の表れでもある。ジャワ・カトリック信徒の宗教実践に着目していくことは、先行研究の空隙を埋めるというだけでなくジャワの宗教文化を総体的にとらえるために必要なことなのではないだろうか。

② カトリック教会に関する文献収集を通じて:先行研究の状況把握と一次資料の収集

今回の調査では、大学出版、カトリック系出版社、一般書店での文献購入のほかに、ジョグジャカルタ特別州にあるイエズス会高等神学院(Kolese St. Ignatius、以下では通称であるKolsaniと記述)併設の図書館にて文献収集を行った。インドネシアにおけるカトリック系書籍は、ジョグジャカルタが拠点のカニシウス社(PT Kanisius)か、ジャカルタが拠点のオボール社(Obor)によって出版されており、ミサの典礼や日々のお祈りのためのブックレット、教会指導者の講演集まで幅広く扱っている。一般書店であるグラメディア(Gramedia)には宗教系書籍の書棚があり、先述の出版社発行の書籍のほかに、グラメディアが出版元である書籍も多数販売している。

Kolsaniの図書館では、19世紀末のジャワ宣教初期におけるオランダ語による宣教関連の雑誌から、カトリック関係の書籍、教会、病院、学校、財団のメモリアルブック、カトリック関連の修士論文や卒業論文などが所蔵されている。なお、ジョグジャカルタには教区司祭養成のための神学院(Seminari Tinngi St. Paul、以下略称のSTで表記)が北部にあり、STにも図書館がある。STとKolsaniとの間では文献カタログの共有を1つのシステムで行っている。教区関連の資料に関してはSTの図書館が充実していたが、今回は時間の関係から訪れることができなかった。

今回の文献収集の成果は以下の2点になる。一点目は、教会の歴史や共同体の状況を把握するための一次資料として小教区や病院、学校、財団などの周年記念誌の存在を確認したということである。これらの書籍は新刊書店には販売しておらず、図書館などで収集する必要がある。内容は、略史や神父や行政首長の挨拶、巻末には銀行など様々な企業からのお祝い広告が載せられているケースもあり、社会の中にあってカトリック教会、その信徒がどういった関係を築いているのかということが分かるのではないかと考えられ、今後の分析対象として興味深いと考える。

2点目は、ジャワ・カトリック教会をめぐる先行研究の少なさ、特に博士論文レベルのものや博士号取得者による論考が少ないことへの気づきである。Kolsaniの図書館で文献検索を行った際、小教区の歴史やカトリック巡礼地に関する卒業論文、修士論文は散見され、その記述内容や章立てに関してとても参考になると感じた。しかし、その後も文献検索を繰り返したが、博士論文レベルはほとんど発見することができなかった。先行研究は質的に充実しているものの、そもそもの研究蓄積の少なさから依然多くの研究のアプローチ、調査対象があるものと考えられる。

ジョグジャカルタ特別州コタバル地区にある

イエズス会高等神学院(Kolese St. Ignatius)の外観と閲覧室。

地下に大きな書庫があり、貴重な蔵書が多く所蔵されている。

③ 中部ジャワ・カトリック巡礼地をめぐって:調査地の選定と調査対象の明確化

これまで調査者は、中部ジャワのカトリック巡礼地に関して継続的な予備調査を行ってきた。今回の調査では未訪問だった巡礼地の訪問や、巡礼研究や教会史の専門家との研究相談を行い、将来の調査地と調査計画について考えを深めた。

ジャワ・カトリック巡礼研究の第一人者であるBagus Laksana神父との研究相談では、巡礼地のバリエーションや近年の創設事例についてご教授いただいた。まず、中部ジャワで一般的な巡礼地形態であるマリア洞窟のバリエーションには、私的設置型、教会併設型、公的巡礼地の3種類があるとのことであった。さらに近年の創立事例としては、子どもの弔いや記念のために裕福なカトリック信徒が自宅敷地内に建設した例や、大都市のショッピングモール内にマリア洞窟を建設した例など、とても興味深い具体例を聞くことができた。

次に教会史が専門で、スマラン大司教区記念誌作成を司教区事務局と行っているRosarianto Hasto神父との研究相談では、巡礼地に関する大司教区の文書の紹介と巡礼地形成の興味深い事例についてご教授いただいた。そこで紹介していただいたのがジョグジャカルタ特別州グヌン・キドゥル県にあるGua Maria Giri Weningである。この巡礼地は、地元当局からの建設許可が降りてから地元ムスリム住民の反対にあい一度は建設許可が取り消されたが、その後ジョグジャカルタ特別州知事であるスルタンが調停に入ることで再度建設許可が降り、建設することができたという。この巡礼地は、建設したいというカトリック住民と反対するムスリム住民の双方の言説が見えてくるとともに、それが政治的な問題にまで発展しているという点で宗教と政治というところについても分析可能な事例であり、今後の調査地として最適なのではないかと考えた。

中ジャワ州クラテン県にあるマリア洞窟Gua Maria Sendang Srinigsih。

日曜日の巡礼地には多くの巡礼者が遠方からも集まっていた。

4.おわりに

最後になってしまったが、本調査に携わってくださった方々に感謝を申し上げたい。特に、ジョグジャカルタでいつも温かく受け入れてくれるPak&Ibu S、常に励まし沢山の研究のインスピレーションをくれるT神学生、家族のように接してくれ第2の両親のように慕うマゲラン県のPak HとIbu W、忙しい中で私の研究をサポートしてくださった神父様方、たくさんの気づきをくれるジョグジャカルタの友人たち、図書館で親切に対応してくださった職員の方々に、深くお礼申し上げる。

(2023年度フィールドワーク・サポート 現地レポート)

インドネシア / ジャカルタ 他

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

R.S.

調査地:インドネシア ジャカルタ、ボゴール

調査・研究課題名:インドネシア・ジャカルタにおける水へのアクセスと地盤沈下問題に関する環境社会学的調査

詳しく見る

調査旅程

- 2023年7月17日:羽田発

- 2023年7月18日:クアラルンプール着、クアラルンプール発 ジャカルタ着

- 2023年7月18日~8月12日 ジャカルタ、ボゴール滞在

- 2023年8月12日:ジャカルタ発クアラルンプール着、クアラルンプール発

- 2023年8月13日:羽田着

1. 調査概要

私は、2023年7月17日から8月13日にかけてインドネシアの首都ジャカルタ、ボゴールに滞在し現地フィールドワークを実施した。

本フィールドワークは、ジャカルタの北部地域(以下、北ジャカルタ)における水へのアクセスをめぐる問題と地盤沈下問題を環境社会学的な聞き取り調査の手法を用いて明らかにすることが目的である。また本フィールドワークは、修士論文執筆に向けた研究の本調査として位置づけ実施した。

ジャカルタでは、人口集中・都市化の結果、地下水の過剰揚水を一因とする地盤沈下が問題化しつつある。とくに北部の低地では、工場、大規模商業施設、宿泊施設での多量な地下水揚水を主要因とする地盤沈下の傾向が著しく、世界にも稀に見る頻度に達している。地盤沈下の要因として、同都市における上水道インフラの整備が遅れていることが挙げられ、上水道普及率は約65%程度に留まっているとされる。

そこで、本フィールドワークでは北ジャカルタの北部沿岸部と北東部を研究地域として定め、地域住民に対し聞き取り調査を実施した。

2. 調査内容

本フィールドワークは、主に地域住民への聞き取り調査、文献収集、専門家への聞き取りを実施した。

2-1. 聞き取り調査

聞き取り調査は、北ジャカルタの北部沿岸部の地区Ⅰ、北東部の地区Ⅱ・地区Ⅲの計3地区にて実施した。紙幅の都合上、本報告書では地区Ⅰ、地区Ⅱについて取り上げる。

地区Ⅰは、主にジャカルタコタ駅より北部に所在し、従来からジャカルタの中心的な漁村として栄えてきた。低所得者層が多く居住する地域であり、沿岸部には漁港のほか、水産物加工工場や工場地帯が広がる。また大規模商業施設やリゾート施設がほど近くに隣接し、地盤沈下が同都市内でもとくに深刻とされる地区の1つである。

地区Ⅱは、北方にジャカルタの主要貿易港や石油港が所在し、南方に高級住宅街や大型商業施設が隣接する地区である。同都市中心部に通勤・通学する中間層が多く居住している。

聞き取り内容は、主に①水へのアクセス、上水道について②地盤沈下問題についてである。

① 水へのアクセス、上水道について

地区Ⅰに住むA氏(60代女性、ワルン(warung 日用品等販売)を経営)は、「Asin(塩辛い)から」飲料水以外は全て水道水(Air Pam)を使用していると話した。また、A氏自身が幼少期から井戸水(air tanah)を使用しておらず、現在、近所で井戸水を使用している家庭はないと話した。同じく地区Ⅰに居住するB氏(50代男性 町工場勤務)は、A氏と同様井戸水は使用できず、皿洗いや入浴など全てに水道水を使用していると語った。B氏の自宅近辺は1997年頃に上水道が敷設されたが、それ以前は水屋(水道水をタンクに入れ売る職人Tukang air kelilingまたはtukang air gerobakと呼ぶ)から水(gerobak air; 水道水をタンクに入れ配達された水)を購入することで水を使用していた。現在の水道料金はジャカルタ政府より補助金が出ているため比較的安価であるが、昨今のエネルギー価格高騰による電気代の値上がりに苦慮していた。

インドネシアの水道は、一般的に水圧が弱くモーター(住民らは専らsanyoと呼ぶ)を用いてタンクへ貯水し、水道水を利用する際に再度別のモーターを使用してタンクから給水する。モーター、タンク等の設備と電力がなくては上水道を利用することができない。

地区Ⅱに住むC氏(50代男性、菓子販売屋台(kaki lima カキリマ)が主な生業で、朝晩はライドシェアバイクの運転手として働く。西ジャワ州(バンドゥン市近郊)出身、子供3人)の自宅は、通り(jalan)から20m程度入り組んだ路地(gang)にある。C氏の自宅にある浅井戸は、塩害被害が生じておらず、現在も洗濯や入浴に使用していた。通りから入り組んだ場所にあるため自宅に水道管が敷設されておらず、水道水は利用できない。料理や皿洗いには、井戸水より水質のよい水屋から購入した水を利用していた。

水屋から購入した水は、水屋が水道水を配達したものであるため水道水より割高である。しかし、水道水を使うには水道管を自費で敷設する必要があり、高額な上水道インフラを整備できずにいる実情を淡々と語った。

一方、地区Ⅱに住むD氏(20代男性、大学卒業後イラスト関係の仕事に就く。中部ジャワ州出身で、コス(kos)と呼ばれる安価な賃貸に一人暮らし)は水道を利用していた。他居住者と同一のタンクを通して水を利用するシステムであるため、水道料金は定額とのことであった。ポンプやタンク等の上水道利用に必要な設備がない安価な賃貸物件に住む場合、水道を利用できず、水屋から水を購入しなければならないことを私に教えてくれた。

水道水を汲み上げ用のモーター

水道水をタンクに入れ行商する男性

② 地盤沈下問題

地盤沈下問題について、B氏は勿論知っていた。B氏によると、地区Ⅰは洪水対策で10数年前に公共工事を実施し50~100cm嵩上げされていた。しかし、同地区内のより海岸に近い地域のモスクは既に海に沈んでおり、「ここも後20年もすれば沈んでいるだろう。」と語った。

C氏は地盤沈下問題について「知っているが、(原因やメカニズム等は)理解していない。」と話した。自宅の井戸が有塩化し、使用できなくなった際にはどうするか質問すると、「分からないが、水(gerobak air)をもっと買うと思う。」と答えた。将来については深く考えている様子はなく、「分からない。安全なところに引っ越したいが、費用がない。未来は神のみがしることだ。もしかしたら故郷(バンドゥン市近郊)に帰るかもね。」と答えたのが印象的だった。インフォーマルセクターとして働く彼にとって、生活費をどう稼ぐかがより重要であるからだ。

D氏はジャカルタの出身ではないからか、地盤沈下によりもし住むことができなくなったとしても安全なところに引っ越すだけだと話した。

水没した道路(北ジャカルタ沿岸部)

浸水対策で嵩上げされた玄関

2-2. 文献収集

インドネシア国立図書館、ジャカルタ特別州公共図書館、大型書店を訪問し、資料や文献の収集を実施した。

2-3. 専門家への聞き取り

本調査では、専門家への聞き取りとして国立研究革新庁(BRIN:Badan Riset dan Inovasi Nasional)主任研究員であるNawawi Asmat氏にお話を伺った。

北ジャカルタの一部地域は住民が数十年前から政府や自治体の許可なく勝手に住み始め、現在も無許可で居住しているケースが少なくないという。こうした経緯があるため、地盤沈下・洪水による被害やその対策として安全な地域に移住する必要性が生じても、十分な補償を受けられない可能性は高い。条例による地下水の揚水規制も中央ジャカルタの一部地域などほんの一部のみに限られているのが現状だ。とくに工業用水の揚水規制や住民補償に関する法律・条例に大きな問題がある。

また、ジャカルタはインドネシアの他地域より移住した住民が多く居住しており、地域への愛着がない住民が少なくないことも住民主体の運動が萌芽しにくい一因として推察される。くわえて、南ジャカルタは良質な地下水が豊富にあり、井戸水を主な生活用水としている家庭も少なくないとのことであった。

3. 調査によって得られた知見

本調査を経て、ジャカルタの水へのアクセスは地域ごとに大きな差があることが分かった。良質な井戸水を使用できる地域は上水道を使用する必要がなく、北ジャカルタのような上水道の需要が高い地域と比較しギャップが生じていた。同都市内において安全な水へのアクセスのしやすさと住民の金銭的負担は地区ごと差異が大きく、これらが網羅的な上水道インフラの建設や上水道普及を阻んでいるのではないかという考えに至った。水道の水圧が弱いためにモーターやタンク等の設備がないと水供給が難しいなど、技術的問題や事業安定性の欠陥が散見されることも確認できた。

ジャカルタの都市開発により地盤沈下や洪水被害が生じているものの、地域住民への公的補償が十分でないことも分かった。地盤沈下の理解度については個人差が大きく、学歴や所得が影響していると推察される。同都市では工業用・商業用の地下水揚水に関する規制や罰則が緩く、現在の条例や法律での抜本的な対策は不十分であると再認識できた。

4. 調査の反省と展望

本調査では上述した知見を得られた反面、以下のような反省点も挙げられる。現地で体調を崩し、一週間程度の療養を強いられたことだ。そのため、予定していた他地域への訪問や一部の地域住民へのインタビューが中止となった。日本と異なる気候や風土で生活しながら調査を行うことは、フィールドワークの醍醐味の一つである。しかし、普段と異なる生活スタイルとなるため、体調管理には一層留意する必要がある。また、地盤沈下対策や地下水揚水関連の法律や条例に関する知識が不足していたため、十分に理解するには及ばなかった。環境問題に対する地域住民による運動や現地NGO 団体の活動ついての事前リサーチ不足についても反省している。

本フィールドワークで得られた知見や気付きを踏まえ、今後は地域住民による草の根レベルの活動等にも注目し、研究に励んでいきたい。

本調査は、2023年度フィールドワーク・サポートの助成を受けた。記してここに謝意を表する。

(2023年度フィールドワーク・サポート 現地レポート)

マレーシア / クアラルンプール 他

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

李 光平

調査地:マレーシア クアラルンプール、サバ州コタキナバル、サバ州クニンガウ

調査・研究課題名:マレーシアにおけるマレー語でのカトリック信仰実践共同体についての調査

詳しく見る

1.調査概要

2024年1月26日から2月19日にかけてマレーシアのクアラルンプールとサバ州コタキナバルとクニンガウに滞在した。今回の調査は、マレー語によるカトリックの共同体にどのような人々が集まっているのかを調査することと、2024年夏に予定している本調査での調査地の選定を目的として実施した。

マレーシアの人口は約7割がブミプトラと呼ばれる先住民で、その多くはムスリムのマレー人であるが、ボルネオ島部のサバ州・サラワク州を中心に非ムスリムのブミプトラがいる。マレーシアのカトリック教会では信仰実践や教会運営など実務では主に英語が使用されており、マレーシアに9ある司教区のうち8の司教区のウェブサイトは英語で開設されているほか、教会の情報ハンドブックや統計資料など日常の信仰生活にかかわる部分まで英語が使用されている。しかしサバ州のクニンガウ教区のみはマレー語でのウェブサイト開設やマレー語での資料発表などが見受けられたため、実践や運営で主にマレー語が使用されていることが考えられた。今回はクニンガウ地域での信仰実践や教会運営などで、どれほどマレー語が使用されているのかを調査することが目的であった。今後、サバ・サラワクから半島部マレーシアに移住したブミプトラがカトリックを共通項に新たな共同体意識を形成していることについての研究を計画していることから、移住先であるクアラルンプール首都圏のカトリック教会においてどのようなコミュニティを形成しているのかを、教会関係者などへの聞き取り調査を実施した。

クニンガウの司教座聖堂と周辺

2.調査内容

① 文献調査

サバ州コタキナバルのサバ州立図書館本館とクニンガウのサバ州立図書館クニンガウ分館において文献調査を実施した。サバにおけるカトリック教会の宣教の歴史にかんする資料や、サバのブミプトラの各民族集団にかんする資料のほか、調査地となるクニンガウの地域にかんする歴史や統計資料などを収集することができた。

② 教会の訪問とミサ参加

サバ州コタキナバルでは郊外ピナンパンの聖ミカエル教会、クニンガウでは市内の聖フランシスコ・ザビエル司教座聖堂、クアラルンプールでは聖心教会と聖アントニオ教会のミサに参加し、参加している人々への聞き取りや関係の構築を図った。

③ 教会関係者への聞き取り調査

クニンガウでは、聖フランシスコ・ザビエル司教座聖堂でクニンガウ司教区の司祭や教会で奉仕を務める信徒に聞き取り調査を実施した。クアラルンプールでは郊外のプタリン・ジャヤ市に位置する聖フランシスコ・ザビエル教会でマレーシア人イエズス会司祭への聞き取り調査をしたほか、調査協力者となるサラワク州出身のブミプトラ男性信徒を紹介してもらった。

コタキナバル郊外の聖ミカエル教会

聖アントニオ教会のマレー語ミサ

3.調査によって得られた知見

① サバでの信仰実践や教会実務で使用される言語について

本調査の計画段階では、クニンガウ教区では信仰実践や教会運営などは主にマレー語で、コタキナバルやクアラルンプールでは英語によるものが中心であると想定していた。実際に教会でのミサや活動に参加したところ、マレーシアのカトリック教会では想定以上により複雑な言語相が展開されていることがわかった。

コタキナバル郊外の聖ミカエル教会では、サバのブミプトラであるカダザン人により使用されるカダザン語のミサがあるほか、ミサ式文だけでなく祈祷書や信仰にかんする書籍がカダザン語で出版されていた。さらに聖ミカエル教会ではカダザン語ミサだけでなくマレー語のミサも実施されている。しかしコタキナバル大司教区全体では教区からの公式の発表、出版物などは英語によるものが殆どで、カダザン語によるものはカダザン人の多い地域や共同体を除くと限られたものであると考えられる。

クニンガウにおいても同様で、カダザンドゥスン語のミサとマレー語のミサがあった。主にコタキナバル周辺に住むカダザンと内陸部のドゥスンという民族集団ひとまとめにしカダザンドゥスンという表現がされ、言語も同じとみなされているが、当事者たちのあいだではこのふたつの民族概念は明確に区別される。しかしカダザンドゥスン語を表記する際の正書法などはカダザンに則っており、今回の調査で入手したコタキナバル大司教区が発行しているカダザン語のミサ式次第もカダザン語で書かれている。ドゥスンの多いクニンガウの教会でカダザン語のミサ式文や聖歌が使用される際はそのことを意識してか、カダザンドゥスン語という表記が使用されていた。

カダザンドゥスン語ミサでマレー語での聖書朗読や聖歌が挿入されたり、マレー語ミサでカダザンドゥスン語の聖歌が歌われることがあった。実践されるとき、マレー語とカダザンドゥスン語による信仰実践は別の言語であるからと分けられるものではないことが考えられる。また、英語による実践とマレー語/カダザンドゥスン語による実践の場面は分けられるものでもあると推測する。

教会実務上でもクニンガウではマレー語が中心に使用されていることがわかった。マレーシアの教会関係の出版社から発行されている、各司教区の情報や公式統計などが書かれたハンドブックを閲覧した際にも、他の司教区は英語で書かれていたがクニンガウ司教区のページのみマレー語で記載されていた。

② クアラルンプール周辺での信仰実践や教会実務で使用される言語について

クアラルンプールでは主に英語が使用されており、英語ミサはどの教会でも捧げられている。教会によっては日曜日に英語のほか主に中国系住民が集まる中国語ミサとインド系住民が集まるタミル語ミサがある。マレー語のミサがある教会もあるが、どの教会でどの言語のミサが設けられているかは教会による。

滞在中に参加した灰の水曜日のミサでは、平日に実施する都合上か言語別にミサが設けられず、英語と中国語、タミル語の言語共同体が一斉に集まっており、英語でミサが捧げられた。説教や一部の聖歌を中国語やタミル語で歌われていた。但しミサ曲と呼ばれる、すべてのミサで固有に歌われる曲はマレー語で、その理由を信者に問うと「マレー語がいちばんジェネラルな言語だから」という答えが返ってきた。

③ クアラルンプール周辺のマレー語共同体について

上智大学のイエズス会司祭に協力を要請し、マレーシアのイエズス会司祭を紹介していただいた。クアラルンプール郊外プタリン・ジャヤの教会で、マレーシアのカトリック教会についてと、クアラルンプール周辺のマレー語共同体について聞き取り調査を実施した。司祭は中国系マレーシア人で、聞き取りでは主に英語を使用した。クアラルンプール周辺の複数の教会にはマレー語ミサ共同体があり、サバ・サラワク出身のブミプトラのカトリック信者は増加していることを聞いたが、同時にクアラルンプール周辺に住み続けるブミプトラのカトリック信者に対してなぜサバやサラワクに帰ろうとしないのかという疑問を抱いているということであった。

また聞き取りの途中から、教会で勤務しているクアラルンプール周辺のマレー語共同体に詳しいサラワク州出身の青年も加わり、マレー語で聞き取りを継続した。クアラルンプールでは主にサバ・サラワク出身者とインドネシア出身者のために形成されたマレー語ミサ共同体が存在することがわかっただけでなく、教会ごとに集まる人々の違いがあることを教えてもらった。具体的には、マラヤ大学や師範学校などが近隣にあるプタリン・ジャヤでは学生や卒業後に継続してクアラルンプールに住む人が、クアラルンプール南部のチェラスでは近くに基地がある軍と警察の関係者が、郊外のカジャンには行政首都プトラジャヤで働く公務員が、クアラルンプール中心部にはインドネシア人労働者が多いことがわかった。インドネシア語とマレーシアのマレー語は同一言語の別変種であり、マレーシアのカトリック教会のマレー語ミサは現状、インドネシアで翻訳された式文を使用しているため、インドネシア人はマレーシアでもマレー語共同体に合流することが容易であることが想像できる。

以上の聞き取りを通じ、クアラルンプール周辺のマレー語共同体について知ることができるだけでなく、教会ことにマレー語共同体の形成された経緯が異なることや、サバ・サラワク出身者が中心である共同体とはいえ、各教会ごとにそれぞれ特徴があり多様性が見受けられるほか、当事者のあいだでも認識されていることがわかった。

クニンガウの司教座聖堂のカダザンドゥスン語ミサ

クニンガウのカトリック用品店

4.調査の反省と展望

本調査の計画段階でクニンガウでの調査協力者を得ることができないまま出発した。イエズス会関係者やその他修道会の関係者にも尋ねたものの、クニンガウ司教区の教会関係者にたどり着く手がかりがなく、そのため調査協力者どころか知り合いの一人もいない状態で現地入りすることになった。今回の調査では幸い、クニンガウの教会関係者と知り合うことができ、また話を伺うこともできたが、短期間であったため本格的な調査ができるほどの関係性を築くには至らなかった。今後は継続してクニンガウでの調査も続けていく予定であるが、準備期間があれば公式ルートから調査地での協力者を得ることができたのではないかと反省できる。

またクアラルンプール周辺のマレー語共同体にサバ・サラワクのブミプトラが集まることがわかったものの、主にサバにおいてカダザンドゥスン語とマレー語のミサに出席する人々にどのような違いがあるかなどはまだわかっていない。上述の通りマレー語とカダザンドゥスン語の実践は線引きされるものではなく重複するものであると考えられるが、引き続き調査することでよりわかることが増えるであると考えられる。

今後の展望としては、今回の調査で築いた人間関係の維持に努め、次回調査時により具体的な聞き取り調査などを試みる。また今回の調査では調査項目を定めない非構造化インタビューが中心となってしまった。協力者を得ることができたので、綿密に準備し修士論文の執筆に取り組めるようにする。

(2023年度フィールドワーク・サポート 現地レポート)

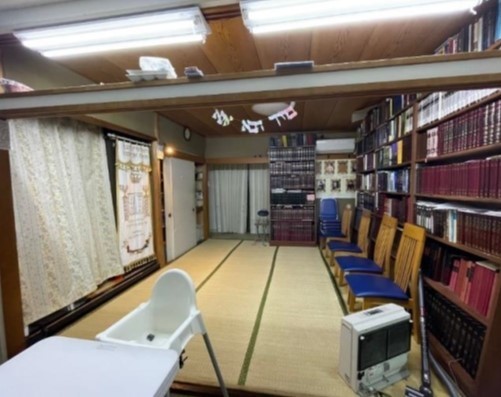

日本 / 京都(ハバッド京都)

報告者:グローバル・スタディーズ研究科 地域研究専攻 博士前期課程

武田 朋佳

調査地:日本 京都(ハバッド京都)

調査・研究課題名:超正統派の国際的展開における海外拠点の構築とその方針:ハバッド京都のコミュニティに着目して

詳しく見る

1.調査日程

①2023年12月14日~12月17日

講義のある日を避け、ユダヤ教のお祭りの期間にかぶるように訪問した。

②2024年2月2日~2月5日