活動報告

拠点強化事業「イスラームをめぐる諸宗教間の関係の歴史と現状」

2011年度第3回研究会 報告(2012年3月4日/上智大学)

参加者:7名

日時:2012年3月4日(日)15:00-18:00

場所:上智大学市ヶ谷キャンパス研究棟6階 601号室

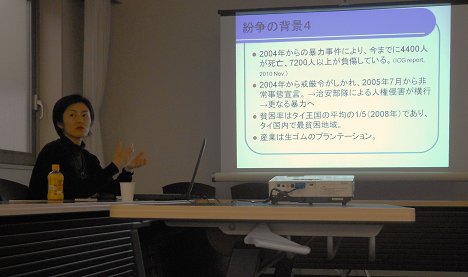

発表者①:堀場 明子 (上智大学アジア文化研究所・客員研究所員)

タイトル:「タイ深南部紛争とイスラーム」

コメンテーター:シリル・ヴェリヤト(上智大学外国語学部・教授)

発表者②:三代川 寛子 (人間文化研究機構地域研究推進センター・研究員)

タイトル:「コプトのナイルーズ祭復興運動」

コメンテーター:菅瀬 晶子 (国立民族学博物館・助教)

本発表では、紛争解決を阻む要因として、武力勢力・分離独立勢力が多数存在して交渉のためのアクターが見えづらいこと、バンコクの政治情勢の不安定さや王室の影響力の低下などによる政治的イニシアティブの欠如、国軍の影響力の増大と地方行政当局の機能低下、国際社会の関心の低さなどが指摘された。また、紛争の性格がパッタニ・マレーのエスニック・アイデンティティを掲げる分離独立運動からイスラームを前面に押し出す宗教運動へと変化しつつあり、ムスリムと仏教徒のコミュニティ間の対立へと転換しつつあることが問題を深刻化している状況が報告された。さらに、紛争解決の道筋として、NGOなどを通じた政治的対話や政治・構造改革による地方分権化の推進、現地コミュニティのエンパワーメントの必要などが発表者によって提起された。

会場からはタイの政治・社会におけるムスリムの影響力の強さが指摘され、土着化したイスラーム文化がある一方で、中東との結びつきやイスラーム主義運動の影響が強まっている状況について議論が展開した。

発表の後半では、以上のようなエジプトのナショナリズムの動向を踏まえて、古代エジプト暦を踏襲したコプト暦の元旦を祝うナイルーズ祭の復興運動の展開が報告された。ナイルーズ祭には①ナイル川の洪水を祝う祭、②コプト正教会の殉教者記念祭という2つの性格がある。ナイルーズ祭は1884年にタードゥルス・シャヌーダ・マンカッバーディーによって設立された「コプト歴史再生協会」によって復興され、その後カイロの「タウフィーク慈善協会」に受け継がれ、1940年代まで行われていたが、古代からの祭りを復活したものではなかった。この「復興ナイルーズ祭」は「エジプト人」としてムスリムとの連帯の枠組みを創設する試みの一つと考えられる。発表者はそれがコプト側から行われた試みであることが重要であると指摘した。今後の課題として、コプト語復興運動や春香祭(シャンム・アル=ナスィーム)などと比較し、古代エジプトに由来する文化や習慣がエジプト・ナショナリズムの枠組みでどのように位置づけられているのか、またそれとコプトとの関係は何かを検討することが重要であると主張された。

文責:太田敬子(北海道大学大学院文学研究科・教授)